Реальная история создания советской промышленности

Antony C.Sutton "Western technology and Soviet economic development, 1930 to 1945" Hoover Institution Press. 1971

История «сталинской модернизации» является центральным сюжетом мифологии «можем повторить». Все рассуждения о силе «мобилизационной экономики» и реальное желание ее внедрять (несколько покачнувшееся, слава богу, в последние пару лет, когда рыночная экономика спасла страну после введения санкций), базировалось на фразе «смогли же». Как смогли на самом деле - было вымарано из всех учебников и предано забвению. Про это нет русскоязычных книг, и реальный масштаб помощи западных стран вряд ли вмещается даже в воображение современников. Недавно нашел книгу про это - причем достаточно старую, тк тот сюжет полностью забыт даже в самих США.

https://archive.org/details/Sutton--Western-Technology-1930-1945/page/n289/mode/2up

Далее я дам краткий конспект избранных сюжетов, но все же рекомендую интересующимся прочитать все самим целиком. В книге разобраны десятки примеров из различных отраслей и даны самые убедительные подтверждения своим выводам.

В начале посмотрим на масштабы экспорта промышленного оборудования и техники Запада в Россию.

“В случае Соединенного Королевства влияние советских закупок было почти полным; в 1932 году Советский Союз занял не менее 90 процентов всего экспорта машин Соединенного Королевства. В некоторых категориях машин Советы заняли почти весь экспорт Соединенного Королевства: было экспортировано прессов на сумму 161 000 фунтов стерлингов, из которых 157 000 фунтов стерлингов (98,1 процента) ушли в Советский Союз. В том же году Великобритания экспортировала строгальных станков на сумму 382 000 фунтов стерлингов, из которых 365 000 фунтов стерлингов (95,5 процента) ушли в Советский Союз. Из других станков, таких как токарные станки, сверлильные станки и шлифовальные станки, 90 процентов экспорта Великобритании ушло в СССР.”

Закупки из СССР фактически спасли многие компании в США и Британии во время Великой Депрессии, в каком-то смысле, этот поток был сопоставим с поставками оборудования в Китай в конце ХХ века.

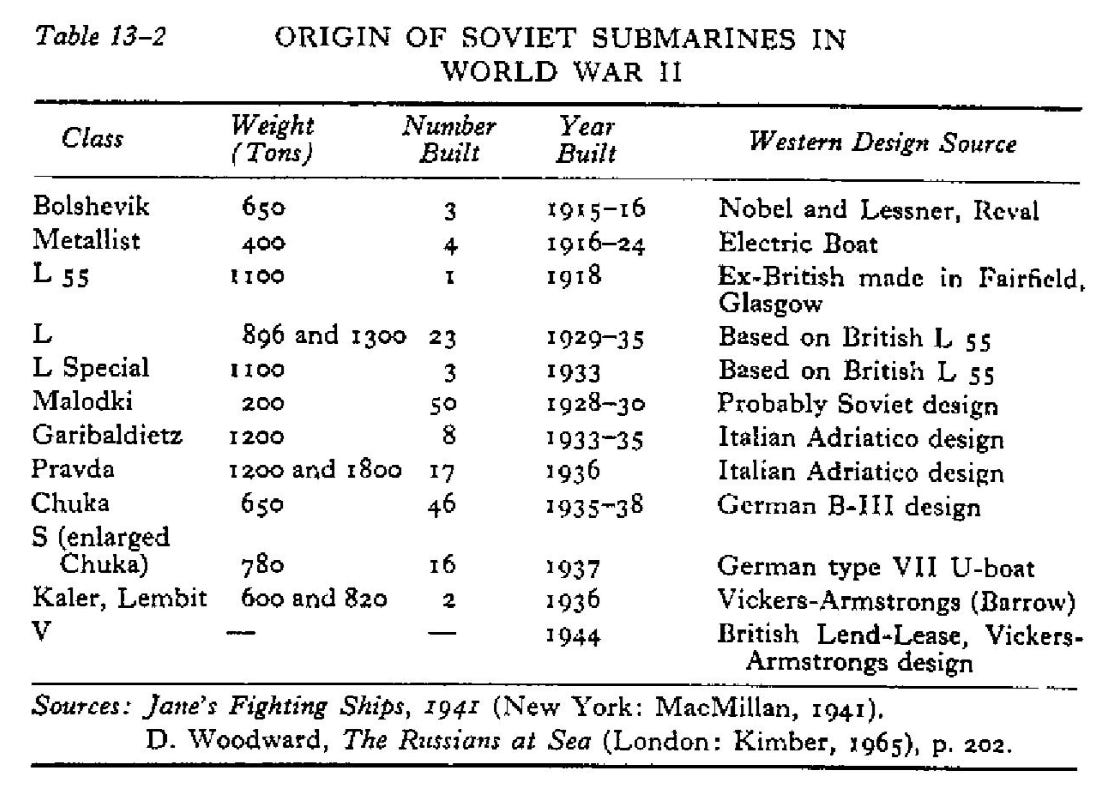

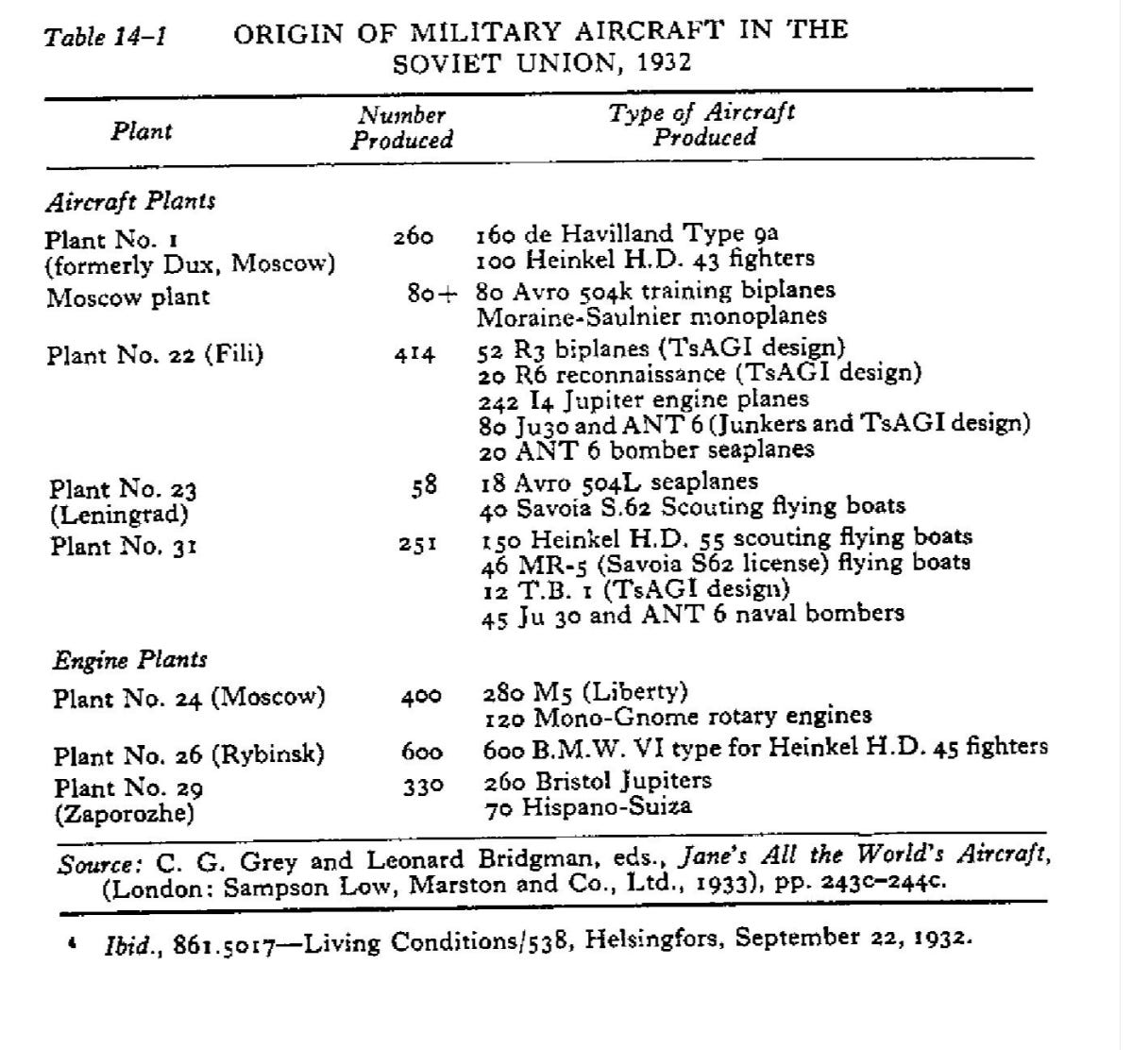

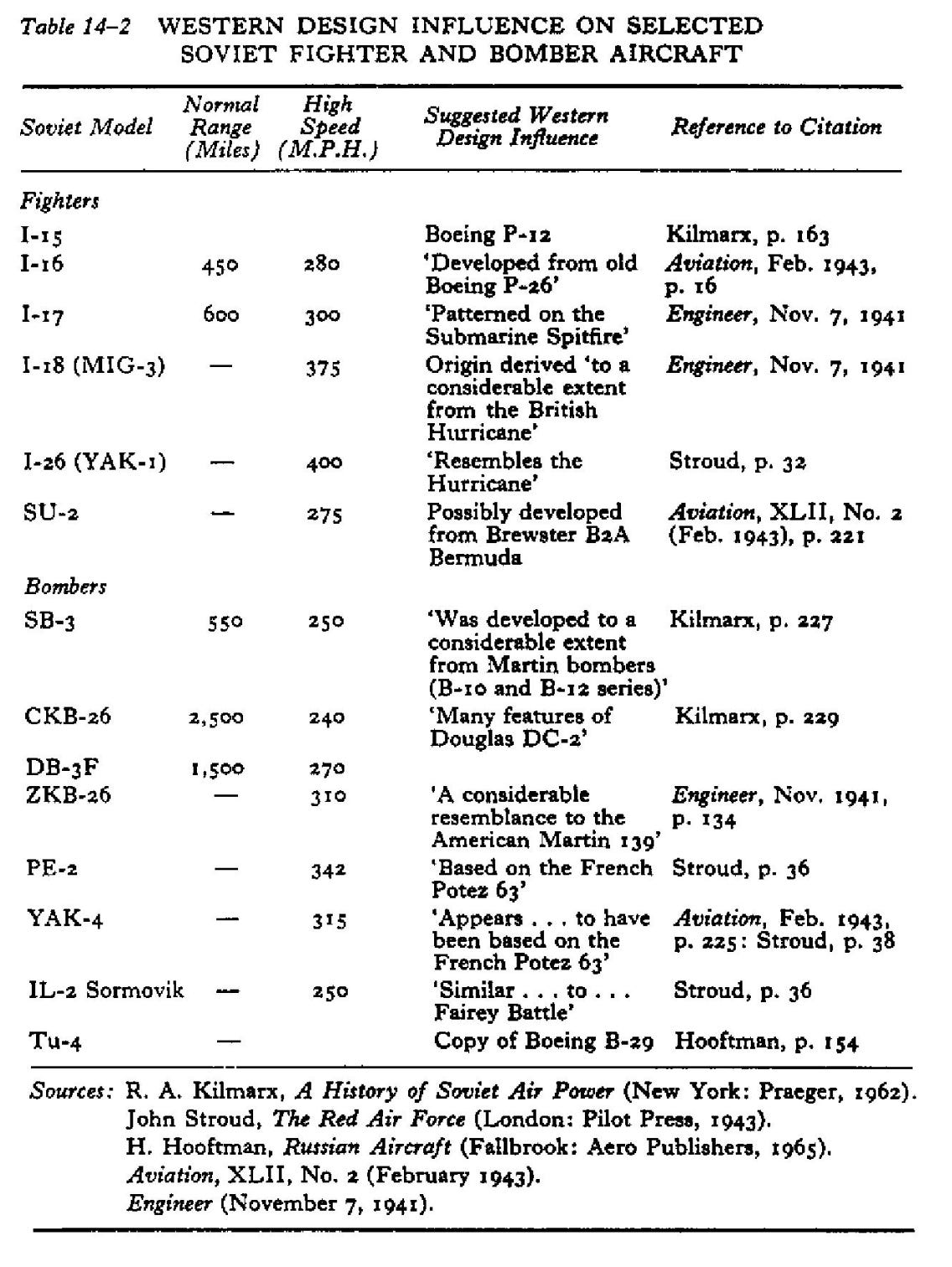

В самом СССР практически вся техника была клонами иностранных продуктов - тракторы, корабли, самолеты, танки, производимыми на иностранном оборудовании по иностранным чертежам и схемам производства.

И хотя предпринимались попытки “создания собственной конструкторской школы” - первое время они были безуспешными.

Хотя после 1934 года Советы произвели более 30 конструкций транспортных самолетов, их собственные разработки были серьезно ограничены. В двадцатые годы русский конструктор Туполев при технической помощи Junkers и на концессионных заводах Junkers создал 20 цельнометаллических самолетов АНТ-9. За ними в 1931 году последовал менее успешный АНТ-14. Имея максимальную скорость от 130 до 150 миль в час, это были медленные, гигантские самолеты, и от них отказались после нескольких аварий. Это оставило Советы без современного транспортного самолета, и в 1936 году, вместо того чтобы продолжать дальнейшие разработки, они заключили соглашение о технической помощи с Douglas Aircraft Company из Санта-Моники для производства DC-3, переименованного в PS-84, а затем в LI-2.31 Этот самолет имел более чем вдвое большую дальность полета и более чем вдвое большую скорость, чем советская серия АНТ. Однако потребовалось время до 1940 года, чтобы первый советский DC-3 сошел с конвейера, даже при активной помощи Douglas Aircraft.

При помощи США и Германии в России были построены целые индустрии - электроэнергетика, машиностроение, станкостроение, созданы конструкторские, архитектурные и инженерные школы. Многие из них потом выросли в самостоятельные и самобытные структуры (впрочем, в автопроме это, например, так и не случилось). Многие отрасли так и продолжили выпускать копии и клоны (автопром), где-то пошло творческое развитие трофейных образцов (космонавтика), где-то были совершены собственные успешные разработки (авиация и субмарины). Однако, в целом, основная база промышленности СССР так и осталась той, которую создали американцы и немцы в 30е, как в инфраструктурном, так и в продуктовом плане (анекдотичный пример - рецептура американского Eskimo Pie, который стал “лучшим в мире пломбиром”).

С точки зрения дальнейшего технологического развития было бы крайне полезно понять причины успехов и неудач, и тут книга содержит массу интересной фактуры. С первых дней американцы репортили о достаточно существенных проблемах с адаптацией технологий и промышленных практик в России.

... одной из главных жалоб иностранных инженеров, которые работали какое-то время в Советском Союзе, является неспособность советских рабочих и инженеров оценить необходимость выполнения кропотливой и точной работы. Иностранный техник вскоре узнает, что советский рабочий, как правило, по-видимому, не способен или, по крайней мере, не понимает необходимости соблюдения ограниченных допусков, требуемых современной инженерной техникой.

Другая распространенная жалоба иностранных инженеров на советских инженеров заключалась в том, что они очень часто пытались улучшить конструкцию иностранного оборудования, не понимая, что такие усилия могут вывести всю машину из равновесия или вызвать другие осложнения. Эти недостатки привели к тому, что процент брака был очень высоким.

В абзаце выше сразу же вспоминается культовая книга про “мастера” Левшу, который блоху, на самом деле, сломал - подкованная она больше не могла танцевать, однако этот результат тут был сочтен “достижением”. Показательно, что “критический анализ” “инноваций” в части обслуживания (“чистки”) ружей, который сам Левша дал после экскурсии в мир нормальной технологической культуры не был востребован, и предопределил его трагичный конец.

В отчетах американских инженеров и дипломатов эта несовместимость индустриальных культур подробно изучалась.

Отчеты американского посольства в Москве подтверждали точку зрения, что чистки не были основной причиной существующих промышленных проблем. Проблемы были вызваны более базовыми факторами: «неспособностью советских инженеров и рабочих полностью освоить тонкости современной промышленной техники»; отказом рабочих повышать производительность без дополнительной компенсации; и периодическими поломками производственного оборудования и отсутствием надлежащего ремонта и обслуживания. Стахановское (ударническое) движение было выделено для особого упоминания как фактор, вызывающий поломку оборудования.

В отчете 1937 года были установлены четыре основные причины текущего промышленного спада. Во-первых, это неопытность и беспечность советских инженеров и рабочих «и их нынешняя неспособность в полной мере оценить и освоить более сложную технику современной промышленности». Этот недостаток объяснялся тем, что русские рабочие были технологически отсталыми, и что многие, если не большинство, русских рабочих с навыками были либо высланы из России, либо ликвидированы во время Революции. Таким образом, рабочая сила 1937 года не обладала «чувством машины» и сохранила «слишком много пресловутого русского духа «ничего*», чтобы иметь реальное понимание тщательности и точности, необходимых для полного овладения современной промышленной техникой».

*- дух “ничего” в оригинале - это примерно знакомое нам из реальности “а, так сойдет”, “авост прокатит” и тп, которые дожили в качества массового метода решать производственные задачи до настоящего времени.

Причина, лежащая в основе советской потребности в обширной западной помощи, связана с «гипотезой неспособности»; советские инженеры не смогли овладеть искусством проектирования современного оборудования в советской среде. Это утверждение подтверждается полудюжиной советских попыток в 1920-х годах произвести трактор. Проекты Karlick и подобные им были быстро заброшены как тяжелые, недостаточно мощные и неработоспособные и заменены Fordson, Caterpillar и International Harvester. В авиации медленные, тяжелые проекты ANT были заменены чисто спроектированными, быстрыми и более мощными западными проектами.

На практике проблема не была преодолена к 1945 году. Многие копии в начале и середине 1930-х годов пострадали в результате советских попыток внедрить «улучшения» в оригинальные западные конструкции. За этим последовало указание партии не вносить изменения; в результате к 1940 году или около того мы находим точные копии западных моделей в метрических измерениях. Это само по себе является большим достижением; например, трактор «Сталинец 80» является метрической копией — очень точной копией Caterpillar D-7.12

Этот знаменитый принцип “не надо ничего придумывать” прожил еще несколько десятилетий, и стал, в частности, причиной принудительного перехода от всех советских разработок в области раннего дизайна компьютерных систем к копированию IBM и западной техники. Частично это, конечно, объяснялось тем, что компьютер - это не только хард, а и софт, и количество западного софта уже тогда на порядки превышало советский. Но верно и то, что еще с 30-40-х начальство потеряло доверие к отечественным инженерам и значительно больше надеялось на технологический шпионаж и другие методы получения современных разработок.

Будем объективны - часть технологических проектов в СССР, тем не менее, были реализованы - атомный, космический (хотя он, конечно, в значительной части был вынесен из Пенемюнде), современные танки, военная авиация и военное оборудование. Однако, эта культура не смогла распространиться на всю экономику (отдельный вопрос - почему, и вероятно, варианты ответа не всем понравится), и в самих этих сферах (особенно в космосе) начало нарастать новое отставание при переходе на новую культуру дизайна и производства (“методы Маска”).

Вклад импорта технологий и промышленности был не всеобщим - у СССР денег от продажи зерна и картин хватало только на “ключевые” (оборонные) отрасли. Этот прекрасно иллюстрируется данными по темпам роста в отраслях в зависимости от уровня промышленного “партнерства”.

Как и на наших глазах сейчас, после второй мировой в СССР происходила и селекция рабочих и инженеров по навыкам и компетенциям между “военкой” и “гражданкой” - в итоге в ОПК современные на то время практики производства и конструирования более менее прижились и развились, а качество дизайна и производстве “ширпотреба” было ниже всякой критики. Отсюда и знаменитое советское убеждение, что “все инновации берутся из оборонки” - им в СССР просто не откуда было браться, в то время как с Британии промышленной революции и США ХХ века наоборот, большая часть инноваций приходила в армию из более крупного и развитого гражданского сектора.

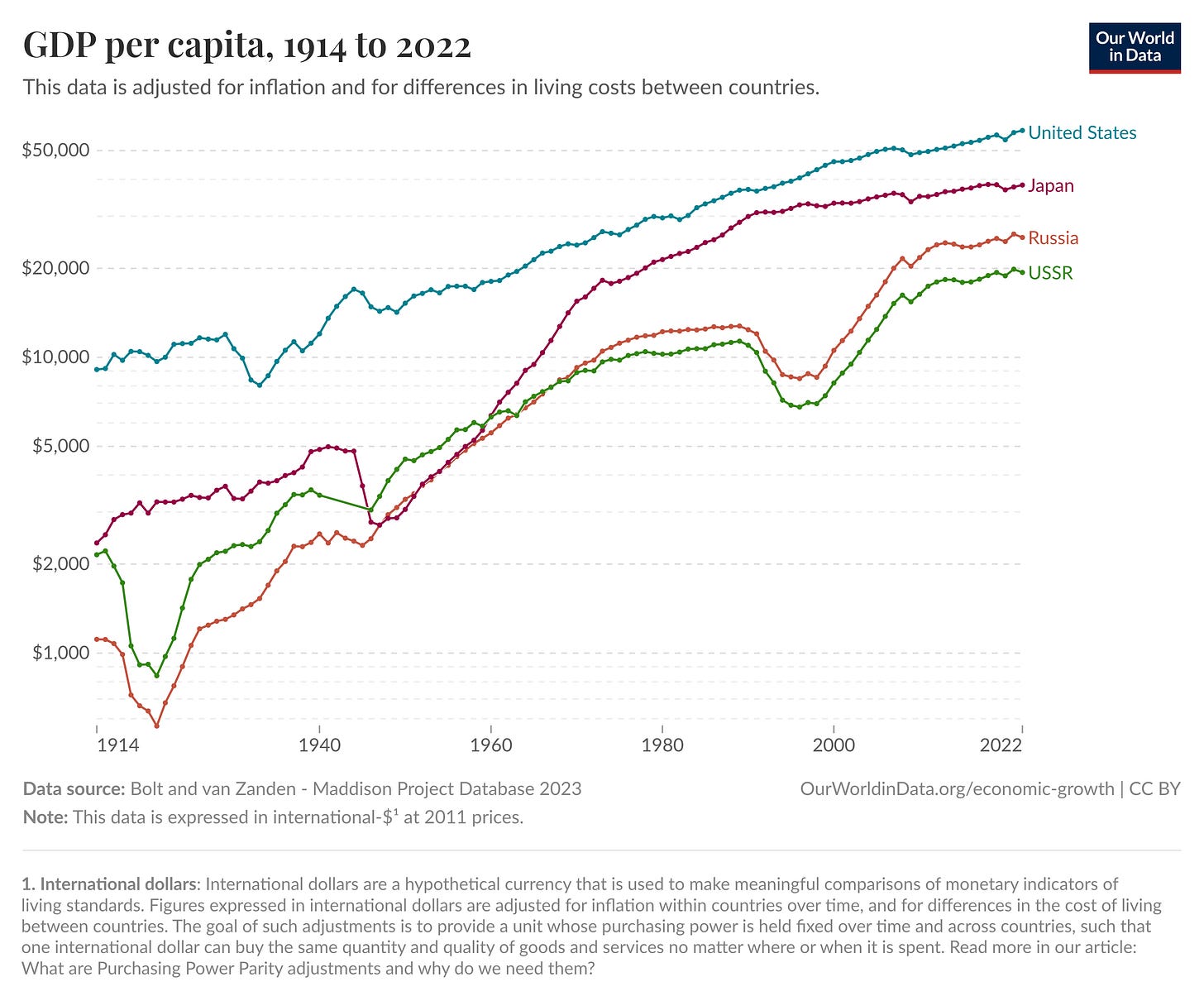

Собственно, с того момента, как “партнерство” с Западом после второй мировой войны сменилось конкуренцией и Холодной войной, исход “соревнования” был предопределен - темпы роста угасали со старением технологий и продукции построенных в 30-40е заводов, и со временем сошел на нет.

Новый всплеск темпов роста в России с конца 90х можно связать с двумя факторами - 1) активная реинтеграция в мировую торговлю в качестве поставщика энергоносителей и рост цен на них (и значительный рпиток в эту сферу импортного оборудования и инвестиций), и 2) активный приход в Россию зарубежных инвестиций, компаний и технологий, итогом которого стала пусть не такая масштабная, но весьма бурная “новая индустриализация”.

Вывод у меня, как правило - оптимистический. Потенциал России в части догоняющей модернизации чрезвычайно высок. Я вижу сразу несколько сценариев бурной нео-индустриализации России и “рывок роста”. Однако, ни один из этих сценариев не базируется, увы, исключительно на “отечественных разработках”. Уровень полноты технологических и производственных компетенций у нас весьма низок - есть отдельные экстра класса решения, но нет комплексных полных продуктов и технологических цепочек, даже в софте. И хотя проблема “инженеров белоручек” ушла вместе со “старорежимной профессурой”, новые инженеры-конструкторы так же часто не могут создать полноценный конкурентоспособный продукт - увы, констатирую это как человек, через которого таких поектов прошли сотни. Мозаичность и сложность полной матрицы знаний и компетенций, утеря множества “кусочков паззла”, не позволяет заниматься в этом вопросе шапкозакидательством. Без конских утильсборов и роста цен на импортный автомобиль в 2-3 раза АВТОВАЗ до сих пор неконкурентоспособен, как и многие другие продукты. Эти факты и обстоятельства надо воспринимать проактивно - это направления для работы и цели для преодоления. Но с учетом скорости мирового прогресса - учиться можно только стоя рядом с специалистом мирового класса, перенимая и развивая его мастерство. Как сделал Китай при Дэн Сяопине и его последователях. Как рано или поздно придется сделать всем странам догоняющей технологической модернизации.