Скрытые токи убеждения: как лидеры мнений, социальные сети и алгоритмы формируют наше коллективное сознание

ChatGPT

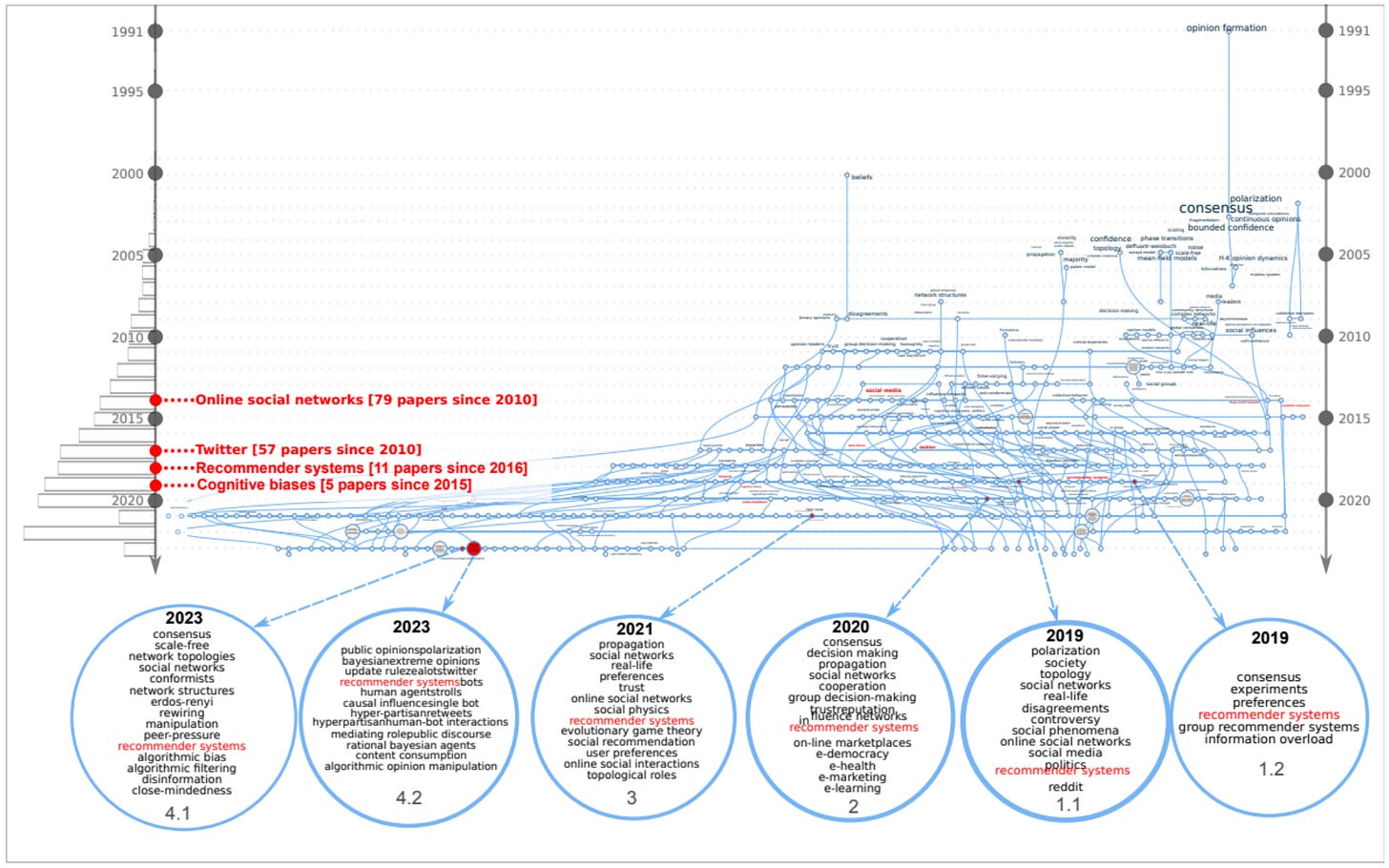

Диаграмма из статьи “Can a Single Line of Code Change Society? Optimizing Engagement in Recommender Systems Necessarily Entails Systemic Risks for Global Information Flows, Opinion Dynamics and Social Structures” - Реконструкция потока литературы по изучению динамики мнений. https://www.jasss.org/27/1/9/9.pdf

1. Обзор методов математического моделирования общественного мнения

Современные модели динамики мнений используют разнообразные математические подходы, чтобы отразить, как взаимодействия — в том числе с влиятельными лидерами — формируют общественное мнение. Ниже приводится обзор ключевых парадигм моделирования:

Дифференциальные уравнения и модели массового действия (mass-action):

В ранних формальных моделях изменения мнения рассматривались как непрерывный процесс. Например, модель ДеГрута (DeGroot, 1974) представляет индивидуальные мнения в виде непрерывных значений, которые обновляются путём взвешенного усреднения мнений соседей (Opinion dynamics in social networks: From models to data). Подобные модели часто приводят к консенсусу при определённых условиях. Более продвинутые подходы используют кинетические уравнения для описания эволюции во времени распределения мнений в популяции. Так, в модели Тоскани (Toscani, 2006) введено уравнение типа Больцмана для динамики мнений с парными «столкновениями» агентов. Этот подход был расширен с учётом упрямых лидеров мнений: Дюринг и др. (Düring et al.) выводят систему уравнений Фоккера–Планка для общества с двумя группами — обычными людьми и малой долей «сильных» лидеров мнений (leaders_revision.dvi). Исходя из микроскопических правил взаимодействия, эти модели приходят к макроскопическим дифференциальным уравнениям для плотности мнений. Подобные массово-взаимодействующие модели (mass-interaction) могут воспроизводить такие явления, как консенсус, поляризация или сохраняющееся расхождение мнений, путём настройки параметров (например, силы влияния или границ доверия). Они трактуют изменение мнений по аналогии с процессами диффузии или дрифта в пространстве мнений, иногда включая слагаемые для внешнего влияния (СМИ) в качестве граничных условий или источников.Многоагентные модели и поведенческие симуляции (Agent-Based Models, ABM):

В агент-ориентированных моделях (ABM) явно моделируются индивиды («агенты») и их парные или локальные взаимодействия. У каждого агента есть некое состояние (мнение), которое может быть дискретным (например, бинарная поддержка/оппозиция) или непрерывным. Система эволюционирует посредством итеративного обновления мнений агентов на основе правил, вдохновлённых теориями социального влияния. Так, модель избирателя (voter model) (Holley & Liggett, 1975) предполагает, что агенты случайным образом перенимают мнение соседа, а в модели Сжнайда (Sznajd model) группа агентов навязывает консенсус своему окружению. Эти простые правила, изучаемые методом Монте-Карло, могут приводить к нетривиальному коллективному поведению, такому как консенсус или устойчивое расслоение мнений (). В непрерывных ABM моделях мнений, например в моделях с ограниченной уверенностью (bounded confidence) (Deffuant et al., 2000; Hegselmann & Krause, 2002), предполагается, что агенты взаимодействуют (или идут на компромисс) только если их мнения находятся в пределах порога терпимости. Это отражает тенденцию к «подтверждению собственного мнения» (confirmation bias) — агенты игнорируют тех, кто слишком далёк от их взглядов (). Как правило, в подобных моделях наблюдается сход к кластеризации агентов со схожими взглядами; при низком пороге терпимости формируется несколько кластеров (поляризация), а при высоком — достигается консенсус. Лидеры мнений могут быть естественным образом включены в ABM как агенты с особыми свойствами — например, агенты с зафиксированными мнениями («фанатики», zealots) или с более высокой устойчивостью к изменениям. Исследования показывают, что даже небольшое число упрямых агентов может помешать консенсусу: в модели в стиле Deffuant добавление двух лидеров с фиксированными мнениями приводило к тому, что в конечном итоге популяция раскалывалась и выравнивалась с этими лидерами вместо достижения единого консенсуса. Наличие таких агентов-лидеров формирует двухстадийную динамику: сначала быстрый частичный сход мнений, затем медленное притяжение мнений к позициям лидеров, что при несовпадении мнений лидеров приводит к долгосрочной поляризации. Агент-ориентированные симуляции ценны для изучения сложных сценариев (например, конкурирующих фракций, распространения пропаганды), которые трудно анализировать аналитически; при этом они позволяют учитывать реалистичное поведение (упрямство, контрарные агенты, шум и т.д.Сетевые модели и распространение на сложных графах:

Структура социальной сети играет ключевую роль в распространении мнений. В сетевых моделях индивиды представлены узлами графа (рёбра указывают, кто на кого влияет). Классические модели на сетях включают пороговые модели принятия (Granovetter, 1978; Watts, 2002), где каждый агент принимает новое мнение только после того, как определённая доля его соседей уже приняла его. Они описывают феномен сложной контагии (complex contagion) — требующей подкрепления сразу от нескольких контактов, в отличие от простой одноразовой инфекции. Другой подход исходит из эпидемиологических моделей: распространение идей или слухов моделируется аналогами SIR (susceptible-infected-recovered) или SIS-процессов на сетях. Хотя изменение мнений буквально не является заболеванием, такие модели (где агенты «заражаются» убеждением) могут включать асимметричные процессы распространения и отказа от мнения. Топология сети (например, наличие «центральных» узлов, сообществ) существенно влияет на результат. Высокосвязные узлы могут выступать как опорные центры мнения или влиятельные, способные склонить на свою сторону большую часть сети. Многие модели исследуют выявление влиятельных распространителей — тех узлов, которые, будучи убеждёнными (или сохраняя приверженность мнению), могут повести за собой значительную часть сети. В сетевых симуляциях небольшая доля упрямых лидеров, помещённых в узлы с высокой степенью, может доминировать в своих окрестностях, зачастую определяя финальное распределение мнений в равновесии. Исследователи применяют теории усреднения по полю (mean-field) и парные аппроксимации (pair approximation), чтобы анализировать эти сетевые эффекты, сводя динамику в сети агентов к дифференциальным уравнениям для глобальных долей. В целом, сетевые модели соединяют социологические концепции (социальные сети влияния, центральность лидеров мнений) с математическим анализом, объясняя, как структурные факторы (гомофилия, сегрегация сообществ) способствуют таким явлениям, как эхо-камеры или каскадные изменения мнений.Гибридные и мульти-масштабные подходы к моделированию:

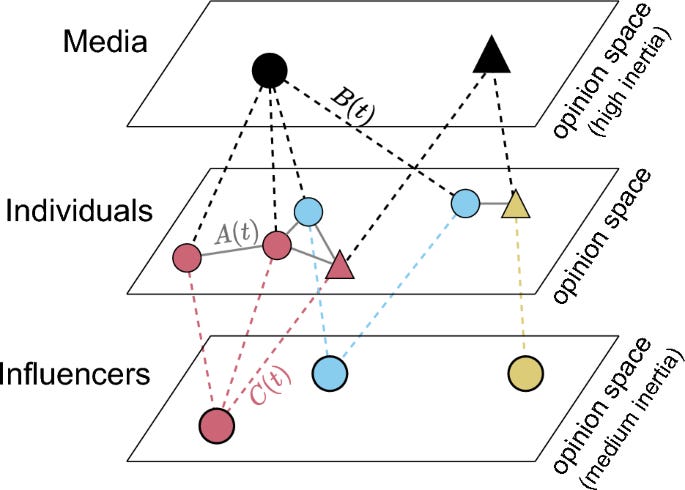

Современные исследования всё чаще объединяют перечисленные методы, чтобы отразить многогранность динамики мнений. Гибридные модели могут совмещать агент-ориентированные симуляции с аналитическими уравнениями — например, запускать ABM, но при этом описывать крупномасштабное поведение или некоторые быстрые процессы дифференциальными уравнениями. Одна из стратегий гибридности — моделировать разные уровни или роли разными формализмами: к примеру, массy «обычных» индивидов описывать в укрупнённом виде, а небольшое число ключевых агентов (инфлюенсеров) — детально. Ещё одна важная ветвь — многослойные модели (multi-layer), где различают разные слои взаимодействий. Недавняя работа Хельфмана и др. (Helfmann et al.) выделяет обычных людей, агентов-инфлюенсеров и медиа как разные слои, взаимодействующие в «информационной экосистеме» (Modelling opinion dynamics under the impact of influencer and media strategies). Каждый человек связан с некоторыми медиа-источниками и несколькими инфлюенсерами, а также имеет контакты со сверстниками, что отражает множественные каналы распространения информации. Часто такие модели учитывают совместную (ко-эволюционную) динамику: например, сама социальная сеть может меняться по мере того, как люди подписываются или отписываются от инфлюенсеров, или когда инфлюенсеры конкурируют за подписчиков. Возникает связанная система, в которой мнения и структура сети эволюционируют вместе. Исследователи начинают использовать реальные данные для калибровки подобных гибридных моделей — например, объединяя агент-ориентированную симуляцию с эмпирическими социальными сетями (как граф подписчиков Twitter). Это позволяет настраивать параметры модели и более реалистично проверять её. Сложность гибридных моделей иногда требует новых методов (например, методов момента-закрытия (moment-closure) или машинного обучения для оценки параметров). На Рисунке 1 ниже приведён пример гибридной агент-ориентированной модели, включающей как медиа, так и инфлюенсеров наряду с обычными людьми. Показано, как мнения в популяции могут формировать кластеры под влиянием нескольких влиятельных узлов.

Рисунок 1: Снимок из агент-ориентированной симуляции динамики мнений с участием двух медиа-источников (чёрные значки) и четырёх лидеров мнений (инфлюенсеров), изображённых крупными цветными значками. Обычные индивиды отображены мелкими символами, форма которых указывает, какой медиа-источник они потребляют (два медиа-канала обозначены формами круга и треугольника), а цвет показывает, за каким инфлюенсером они следуют. Панели (слева направо) показывают «ландшафт» мнений в начальный момент t=0, в промежуточный момент и на более позднем этапе t=2.0 (в условных единицах). Мнения представлены на непрерывном спектре (горизонтальная и вертикальная оси как две размерности мнения). Изначально (слева) индивиды рассеяны, но со временем формируются кластеры вокруг позиций инфлюенсеров (цветные группы на правой панели). Индивиды, связанные с конкретными медиа/инфлюенсером, склонны выравниваться во мнениях, а влияние лидеров приводит к фрагментированному, поляризованному ландшафту вместо единого консенсуса. Эта гибридная модель демонстрирует, как небольшое число лидеров и медиа при взаимодействии в социальной сети способны со временем порождать кластеризацию и поляризацию мнений, что качественно согласуется с реальными эхо-камерами (MIS2: Misinformation and Misbehavior Mining on the Web).

2. Интерпретация моделей в более широком социальном контексте

Математические модели динамики мнений представляют собой абстракции, но они соотносятся с реальными социальными процессами. Далее мы рассмотрим, что говорят эти модели о лидерах мнений и как различные силы в обществе влияют на формирование общественного мнения, а также сравним прогнозы моделей с эмпирическими наблюдениями.

Роль лидеров мнений в социальном влиянии:

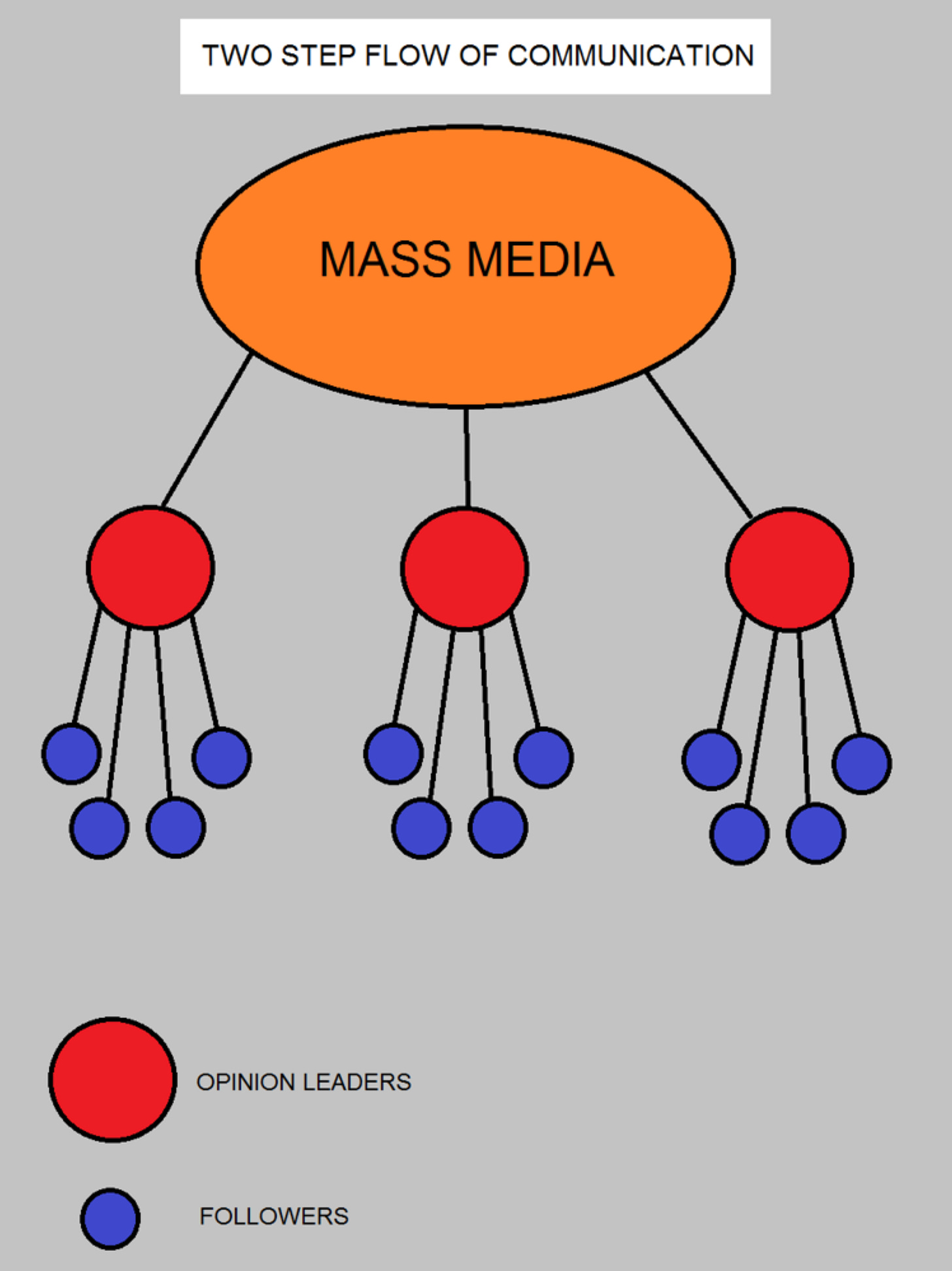

Лидеры мнений — это люди, которые в силу своего авторитета, статуса или сетевой связанности непропорционально влияют на взгляды других. В классической теории коммуникаций это отражено в модели «двухступенчатого потока» информации: массовые медиа сначала достигают лидеров мнений, которые затем передают изменённую версию более широкой публике. Иными словами, большинство людей получают информацию «из вторых рук» через личное влияние, а не напрямую из СМИ. Эти лидеры — будь то уважаемые члены общины, эксперты или знаменитости — выступают посредниками, которые интерпретируют и фильтруют информацию.

Рисунок 2 иллюстрирует этот двухступенчатый поток: массовые медиа передают информацию нескольким лидерам мнений (показаны красным), которые затем транслируют её своим последователям (синим) со своими комментариями или одобрением. Эта модель, восходящая к работам Лазарсфельда и др. (Lazarsfeld et al., 1944) и Каца (Katz, 1955), основывалась на исследованиях, показавших, что межличностные сети важнее прямого воздействия СМИ при формировании электоральных решений. В социальных сетях лидеры мнений обычно занимают центральные позиции и обладают высокой связностью или видимостью, что позволяет им усиливать своё влияние. Математические модели учитывают это, наделяя некоторых агентов повышенными «весами влияния» или делая их упрямыми (неизменными), отражая идею, что лидеры влияют на других сильнее, чем меняются сами. Путём настройки параметра «влияние лидеров» в моделях можно переходить от сценариев «народного» консенсуса к ситуациям, где мнения формируются «сверху вниз». Примечательно, что модели показывают: даже малая доля убеждённых лидеров мнений может закрепить доминирование определённого мнения как результата или привести к раздвоению (bifurcation) популяции на группы, следующие за разными лидерами (Models of Opinion Formation: Influence of Opinion Leaders Nino Boccara). Это согласуется с реальными наблюдениями: например, в поляризованной политической среде несколько ярких элит или медиа-фигур могут поддерживать два противостоящих лагеря в обществе.

С социологической точки зрения лидеры мнений зачастую обладают особыми личностными характеристиками — исследования указывают, что у них более высокая уверенность, социальная активность и способность выдерживать критику, что отличает их от «последователей». Модели, приписывающие некоторым агентам высокую устойчивость к изменениям (как прокси для уверенности или упрямства), показывают, что именно такие агенты часто становятся законодателями мнений в симуляциях. В целом, лидеры мнений выступают как задающие повестку и интерпретаторы, и математические модели подтверждают их ключевую роль: они могут вести группу к определённым взглядам, ускорять консенсус вокруг собственных позиций или предотвращать консенсус, если продвигают противоречивые идеи (Opinion dynamics in social networks: From models to data).

Рисунок 2: Схематичное изображение двухступенчатого потока коммуникации. Массовые медиа (оранжевый цвет) косвенно влияют на широкую публику, сначала достигая лидеров мнений (красный цвет), которые затем передают информацию и свою интерпретацию последователям (синий цвет). В этой модели, предложенной Лазарсфельдом и Катцем, лидеры мнений опосредуют воздействие медиа на широкую аудиторию, добавляя свой ракурс и формируя тот нарратив, который в итоге усваивают последователи. Математические модели динамики мнений отражают этот концепт: небольшая группа агентов-лидеров (красные) способна склонять мнения многих агентов-последователей (синие), фактически выполняя роль «моста» между влиянием СМИ «сверху» и обменом мнениями «по горизонтали».

Влияние бизнеса, политики, медиа и социальных движений:

Лидерство мнений проявляется в различных сферах общества, каждая из которых вносит вклад в формирование общественного мнения. В бизнесе и маркетинге концепция ключевых лидеров мнений (Key Opinion Leaders, KOLs) или инфлюенсеров стала центральной: компании нередко ориентируются на влиятельных лиц (популярных блогеров, знаменитостей, ютуберов), чтобы формировать отношение потребителей к продуктам. Эти инфлюенсеры выступают лидерами мнений для брендов — их отзывы или рекомендации быстро распространяются среди подписчиков, серьёзно влияя на поведение аудитории. В терминах моделирования такие личности — это узлы с непропорционально сильным влиянием на «мнение о покупке». Математические модели «вирусного маркетинга» и распространения информации в сетях ищут «оптимальную начальную точку» (optimal seeding) среди инфлюенсеров, чтобы максимизировать охват — прямое прикладное использование динамики мнений в сфере бизнеса.

В сфере политики лидерами мнений выступают избранные чиновники, партийные идеологи, активисты и политические обозреватели. Политолог Джон Заллер (John Zaller) отмечал, что люди с высокой политической информированностью и активностью (которые часто действуют как лидеры мнений в своём окружении) лучше усваивают сообщения и сигналы элит, а затем передают их менее вовлечённым избирателям. Таким образом, формирование политических взглядов нередко следует цепочке «элитный дискурс (заявления лидеров, пропаганда в СМИ) —> межличностное общение —> массовый избиратель». Модели, в которых присутствует набор упрямых агентов, хорошо отражают позицию «закоренелых идеологических лидеров» (например, предвзятых СМИ или политиков, не меняющих своих взглядов), которые постоянно «транслируют» в популяцию.

СМИ как институт также играют двойную роль: они непосредственно вещают для массовой аудитории и одновременно формируют и формируются лидерами мнений. Традиционные редакторы и журналисты, в некотором смысле, сами выступают лидерами мнений, задавая повестку (agenda-setting). Скажем, газетное освещение темы может быть подхвачено влиятельными комментаторами, которые усиливают и продвигают её. Во многих моделях введён член для внешнего поля или воздействия медиа — аналог постоянной «силы», смещающей мнения в каком-то направлении. На практике взаимодействие медиа и лидеров мнений отчётливо проявляется в феномене эхо-камер: медиа-ресурсы часто ориентируются на определённых идеологических лидеров, а подписчики тех лидеров, в свою очередь, смотрят соответствующие СМИ, что ещё больше усиливает эффект.

Наконец, социальные движения и гражданское общество — ещё один контекст лидерства мнений. Харизматичные лидеры или главы организаций (например, эко-активистка Грета Тунберг или Мартин Лютер Кинг в прошлом) становятся ядром перемен, формируя общественную поддержку вокруг конкретных проблем и норм. Они нередко используют и массовые медиа, и «сарафанные» каналы, чтобы распространять свою повестку. В терминах моделирования такие лидеры вводят новое мнение (скажем, в пользу защиты климата) в сеть и обладают повышенным коэффициентом влияния, что помогает преодолеть начальное сопротивление. Во всех областях — бизнес, политика, СМИ, активизм — прослеживается общий мотив: асимметричное влияние. Небольшое число источников (выбранные инфлюенсеры, политические элиты, СМИ, лидеры движений) в значительной мере формируют мнение большинства. Модели отражают эту асимметрию через выделенные классы агентов или сети с весами влияния; в них последовательно выявляются эффекты, ведущие к поляризации (если лидеры соревнуются) или быстрому консенсусу (если лидеры согласованы) — это соответствует реальным примерам того, как общественные настроения могут резко меняться.Модели и эмпирические данные: связующая теория и реальность:

Насколько математические модели точно описывают реальную динамику общественного мнения? Это решающий вопрос об их валидности. Исторически многие модели мнений были теоретическими и качественными, ориентированными на воспроизведение стилизованных феноменов (консенсус, поляризация, кривые диффузии и т.д.), а не на количественные предсказания. Эмпирическая проверка долго оставалась на заднем плане. Как отмечают исследователи, хотя модели могут воспроизводить такие паттерны, как эхо-камеры или кластеры мнений, их предпосылки часто не проверены и «далеки от эмпирической адекватности» . Однако в последние годы появились работы, стремящиеся преодолеть этот разрыв.

Один из подходов — лабораторные или онлайн-эксперименты с участием людей. Например, в ряде экспериментов участникам предлагали повторно обновлять свои мнения (например, обсуждать проблему или видеть мнения других) при контролируемых условиях сети. Результаты компьютеризированного эксперимента Чакомы и Занетте (Chacoma and Zanette, 2015) подтвердили модель ограниченной уверенности: оказалось, что люди меняли своё мнение только при условии, что мнения других находились в некотором «радиусе допустимого несогласия», что соответствует идее порога терпимости. Аналогично, двухстадийная динамика лидер-последователь, предсказанная моделями, была зафиксирована эмпирически: исследования групп, в которых внедряли упрямых акторов, показывают первоначальное усреднение, а затем постепенный сдвиг к взглядам «упрямцев».

Помимо экспериментов, наблюдательные данные из соцсетей и опросов также стали платформой для проверки моделей. Масштабные наборы данных из Twitter, Facebook и других позволяют исследователям «подгонять» параметры модели к реальному распространению информации. К примеру, анализируя, как распространяются слухи или хэштеги, можно понять, лучше ли процесс описывается пороговой моделью или случайным влиянием. Примечательное исследование сравнивало непрерывную модель мнений с лидерами мнений и реальные дискуссии в соцсетях, обнаружив сходный паттерн формирования двух противоположных лагерей при наличии двух влиятельных пользователей, продвигающих разные взгляды. Снимки сетей (например, ретвит-графы в период поляризующих дискуссий) показывают отчётливую поляризацию с двумя плотными кластерами и редкими связями между ними (Social media platforms can produce echo-chambers, which lead to... | Download Scientific Diagram), что удивительно похоже на результаты модельных симуляций. Это внушает уверенность, что модели улавливают реальные механизмы (гомофилия и влияние лидеров), лежащие в основе кластеризации мнений.

Специалисты на стыке социологии и data science также всё чаще пытаются калибровать модели с помощью данных. В одном из подходов агент-ориентированная модель инициализировалась эмпирической социальной сетью (из онлайновых данных) и начальными мнениями агентов, взятыми из опросов; затем правила модели подстраивались, чтобы воспроизвести наблюдавшиеся изменения мнений со временем. Такая калибровка позволяет моделям предсказывать, например, как появление нового лидера (скажем, звезды Twitter) может изменить распределение мнений в сети, и это можно проверять, когда на практике кто-то из известных людей действительно озвучивает позицию. Существуют также наработки по модельно-ориентированным индикаторам реальных явлений: например, модели динамики мнений используются, чтобы выявить присутствие «фанатиков» или ботов в соцсетях (если эволюция мнений отклоняется от предсказаний «безлидерной» модели, это может указывать на внешнее вмешательство ботов или сильных инфлюенсеров. В целом, хотя остаются сложности с измерением реальных мнений (количественно это непросто), соответствие результатов модели эмпирическим паттернам (таким как формирование эхо-камер или способность меньшинства влиять на большинство) даёт качественную верификацию многих моделей. С ростом доступности данных и развитием вычислительных методов ожидается более плотная интеграция моделей с реальным мониторингом общественного мнения.

https://www.jasss.org/27/1/9/9.pdf

3. Трансформация динамики общественного мнения в цифровую эпоху

За последние два десятилетия инфраструктура коммуникаций радикально изменилась, преобразив среду публичных обсуждений. Появление интернета и социальных медиа особенно сильно сказалось на способах распространения мнений и на том, кто может выступать лидером мнений. Далее мы обсудим, как эти изменения находят отражение в современных моделях и какие тенденции намечаются на будущее.

От традиционных медиа к цифровым сетям:

В XX веке формирование общественного мнения в основном определялось сравнительно ограниченным набором массовых медиа (газеты, радио, телевидение), работавших в формате «один-ко-многим». Информация шла сверху вниз и контролировалась редакторами и институциональными журналистами. Математические теории и модели того времени, например, концепция двухступенчатого потока, предполагали чёткое различие между массовыми медиа и межличностным влиянием. Сегодня же картина гораздо сложнее. Цифровые сети коммуникаций резко снизили издержки и задержку распространения информации, сделав дискурс «гораздо более сложным», с появлением новых акторов и стратегий. Социальные медиа-платформы позволяют формат «многие-ко-многим»: каждый может стать и потребителем, и создателем контента, стирая грань между «последователем» и «лидером» мнений.

Роль традиционных СМИ в этой новой экосистеме изменилась. Хотя они по-прежнему влиятельны, мейнстрим-медиа нередко «догоняют» темы, которые уже набирают популярность в соцсетях, и журналисты отслеживают реакцию аудитории онлайн. Одновременно, соцсети усиливают контент, созданный пользователями, который порой затмевает традиционные новости. Для динамики мнений это значит, что нельзя больше рассматривать «влияние СМИ» как единое внешнее поле, действующее одинаково на всех. Теперь информация распространяется через децентрализованные сетевые каскады: новостная статья может разлететься через шаринг и ретвиты, подвергаясь изменениям на своём пути. Модели эволюционируют, включая механизм распространения информации по сети, а не мгновенного охвата всех агентов.

Ещё одна черта цифровой эпохи — скорость и масштаб распространения мнений. Идея может стать вирусной и охватить весь мир за считанные часы, тогда как раньше диффузия шла гораздо медленнее и была привязана к географии. Это стимулирует разработку временных (time-variable) моделей, учитывающих быстрые сдвиги во мнениях и краткосрочные всплески интереса. Например, исследуются «скачкообразные» эффекты и резкие фазовые переходы (внезапная поляризация в соцсетях после громкой новости). Традиционные модели часто фокусировались на равновесных распределениях мнений, но в цифровую эпоху общественное мнение способно колебаться или меняться состояниями из-за постоянного притока новой информации. Кроме того, в цифровой инфраструктуре межличностное влияние становится видимым в массовом масштабе (через лайки, репосты, число подписчиков), что ещё больше укрепляет иерархии влияния.

Подытоживая, переход к цифровым сетям требует от моделей мнений учёта крупномасштабной, высокоскоростной и сильно связанной динамики. Новые работы прямо указывают на этот «сейсмический сдвиг» и пытаются учесть изменившиеся роли медиа и новых инфлюенсеров в обновлённых моделях.Низкий порог для новых лидеров мнений:

Одной из примечательных особенностей соцсетей стало «демократизация» влияния. Если в прошлом лидер мнений обычно становился таковым, пройдя через институциональные ступени или став известным через традиционные каналы, то теперь почти любой пользователь соцсетей может в потенциально короткие сроки получить статус инфлюенсера, если его контент «выстрелит». Барьер для вхождения в число лидеров драматически снизился — не нужен эфир на ТВ или колонка в газете; достаточно канала на YouTube или серии вирусных твитов. Это ведёт к взрывному росту так называемых микро-инфлюенсеров, у которых, возможно, не столь большая, но преданная нишевая аудитория.

Модели динамики мнений начинают учитывать эту подвижность. В классических моделях набор лидеров мнений часто считался фиксированным (или почти неизменным). Теперь же некоторые новые работы предполагают динамическое появление инфлюенсеров — агенты могут накапливать влияние, если набирают подписчиков, или терять его, если аудитория уходит. Это видно в недавних агент-ориентированных симуляциях с адаптивными связями: индивиды сами выбирают, за кем следить, и возникает обратная связь, при которой популярные агенты становятся ещё более популярными («богатые богатеют»). Анализ показывает, что небольшое число пользователей в итоге сосредотачивает большую часть внимания/подписчиков, что соответствует эмпирически наблюдаемому распределению. При этом конкретные личности не заданы заранее — любая может взлететь, если её сообщения окажутся востребованы. Действительно, в Twitter влиятельным может оказаться обычный человек, а не известная публичная фигура.

Исследователи описывают этих соцсетевых «частных» инфлюенсеров как «обычных людей со значительным числом подписчиков», которые могут быстро появиться и исчезнуть. Это создаёт очень динамичную картину: сетевая структура влияния постоянно меняется. Модель Лю и др. (Lü et al., 2021) ввела понятие «распространения влияния», где агент может резко увеличить охват, если пользователи рекомендуют или ретвитят его контент — это моделирует феномен внезапного «вирусного» роста популярности.

Также низкий порог входа ведёт к тому, что маргинальные или радикальные голоса могут получить широкую аудиторию, минуя редакционный отбор традиционных СМИ. С одной стороны, это даёт больше разнообразия мнений в публичном поле, с другой — способствует быстрому распространению экстремистских или непроверенных сведений, если они «попадут в нерв». Некоторые новые модели включают «качество» или «достоверность» контента, чтобы попытаться учесть, как аудитория различает заслуживающих доверия инфлюенсеров и сомнительных. Однако нередко алгоритмы соцсетей не делают различий по достоверности и просто продвигают то, что вызывает большую активность. В целом, влияние перестало быть эксклюзивным; современные модели отражают это, позволяя любому агенту при соответствующих условиях стать потенциальным лидером, порождая много пересекающихся мини-лидерств и способствуя фрагментации мнений.Алгоритмы соцсетей и формирование мнений:

Помимо человеческих акторов, все более важным фактором становятся алгоритмы, управляющие социальными платформами. Рекомендательные алгоритмы, алгоритмы «трендов», механизмы формирования ленты новостей — всё это определяет, какой контент (а значит, какие мнения) увидит пользователь. Математические модели эволюционируют, чтобы включать эти алгоритмические эффекты, фактически добавляя новый уровень влияния на уровне системы.

Много говорят о том, что персонализированные алгоритмы порождают «пузырь фильтров» или эхо-камеры. Алгоритмы, которые подбирают контент по предыдущим предпочтениям, создают петлю обратной связи, усиливая уже существующие мнения и отсекая противоположное. С точки зрения сетей, формально получается «сегрегация» по интересам: пользователи видят в основном контент от единомышленников, а «мосты» между группами ослабевают. На рисунке 4 в исследовании Кумара и др. (Kumar et al., 2018) ретвит-граф вокруг спорной темы выглядел как две почти несвязанные компоненты, что эмпирически подтверждает модель эхо-камер.

В более новых моделях явно добавляется «алгоритмическая» компонента, определяющая, какой контент видит агент, вместо случайных или равномерных взаимодействий. Например, потенциальные собеседники упорядочиваются по сходству мнений, имитируя алгоритм, который предпочитает показывать «согласный» контент (для повышения вовлечённости). Исследования показывают, что если алгоритм нацелен только на максимизацию взаимодействия (которое коррелирует с показом согласных или «сенсационных» сообщений), распределение мнений в популяции становится более бимодальным и экстремальным. Фактически, имитация 2024 года, основанная на данных Twitter, показала, что алгоритмы, оптимизированные на вовлечённость, неизбежно приводят к поляризации и концентрируют влияние в руках нескольких «токсичных» пользователей. Модель указывает, что когда алгоритм продвигает самый провокационный контент ради кликов, он тем самым даёт несоразмерно большую аудиторию крайним лидерам мнений. Это новый механизм «концентрации социальной власти», которого не было в ранних моделях, учитывавших только человеческие взаимодействия.

Ещё одно следствие алгоритмизации — быстрая вирусность дезинформации или эмоционально заряженного контента, ведь алгоритмы не проверяют достоверность, а лишь продвигают популярное. Чтобы противодействовать этому, в некоторых моделях вводят «контр-алгоритмы» или механизмы модерации: например, оценивают, что будет, если алгоритм учитывать разнообразие взглядов или дополнительно проверять факты. Результаты показывают, что повышение разнообразия контента снижает поляризацию и не даёт небольшим экстремальным группам доминировать. Это перекликается с идеей, что пользователи, видящие разные точки зрения, склонны к более умеренным позициям.

Взаимодействие людей и алгоритмов — активная область исследований. Фактически, это социотехническая петля: действия пользователей влияют на работу алгоритма (через лайки и репосты), а алгоритм, в свою очередь, влияет на мнения пользователей. Более сложные модели (обычно agent-based с адаптивными алгоритмами) пытаются спрогнозировать, что произойдёт, если «подкрутить» параметры рекомендательной системы. Практические выводы нередко тревожны: небольшие изменения в коде могут иметь огромные общественные последствия. Например, изменение ленты Facebook в 2018 году повлияло на тон и структуру политических дискуссий. Поэтому исследования динамики мнений становятся всё более междисциплинарными, объединяя сетевую науку, когнитивную психологию (как люди реагируют на ленты) и компьютерные технологии. Общий вывод: алгоритмы усиливают эффекты обратной связи — делая популярное ещё популярнее, а разобщённое ещё более разобщённым, — если в них специально не заложена механика «случайных связей» или показа альтернативных точек зрения.Будущие тенденции и технологические последствия:

В будущем модели динамики мнений будут развиваться вместе с коммуникационными технологиями. Очевидна тенденция к повышению реалистичности и усложнению: переход к многомерным мнениям (ведь реальные вопросы многоаспектны), учёт того, что индивиды состоят сразу в нескольких сетях (Twitter, Facebook, офлайн-круг общения), и моделирование кросс-платформенной динамики (как тренд на одной платформе может перейти на другую). Появляются новые площадки — мессенджеры, защищённые приложения, даже виртуальная реальность — которые могут создавать «закрытые» эхо-камеры, недоступные внешнему анализу, но при этом существенно влияющие на общественное мнение.

Ещё один фактор — боты и искусственный интеллект, играющие роль агентов мнений. Автоматизированные аккаунты могут действовать как «агенты», вставляя сообщения и усиливая некоторые взгляды. Уже есть модели, в которых часть агентов — боты, и показано, что даже небольшой процент настойчивых ботов может преувеличить распространённость определённого мнения и склонить людей к его принятию (так называемый «произведённый консенсус»). В будущем, когда появятся продвинутые генераторы контента (deepfake-новости и т.п.), роль «нереальных» агентов может ещё вырасти. Наряду с этим возможно усиление контрмер и регулирования. Некоторые исследования рассматривают оптимальное управление динамикой мнений: например, введение группы «контр-инфлюенсеров», пропагандирующих умеренные взгляды, способно (согласно моделям) препятствовать росту поляризации в условиях, когда другие лидеры продвигают крайности. Такой сценарий важен для дискуссий о том, как платформы или государственные органы могут повлиять на общественный дискурс и снизить риски поляризации.

В экономике внимания (attention economy) лидеры мнений могут вести себя стратегически, выбирая риторику для максимизации числа подписчиков. Хельфман и др. (Helfmann et al., 2023) показали в своей модели, что инфлюенсеры рационально стремятся к более экстремальным позициям, чтобы выделяться и собирать аудиторию. Если на самом деле инфлюенсеры придерживаются подобной логики, то модели динамики мнений должны включать элементы теории игр, описывающие конкуренцию за аудиторию, — это может предсказывать «гонку к крайностям» либо возможное равновесие при определённых условиях (например, когда аудитория «насыщается» поляризацией). Точно так же совершенствование рекомендательных алгоритмов может либо усилить, либо ослабить поляризацию: если алгоритмы научатся «распознавать и занижать ранг» манипулятивных экстремистских приёмов, это снизит выгоду экстремального позиционирования. Перспективные модели могут симулировать такие «алгоритмические ответы».

Итого, будущие модели влияния, вероятно, станут многослойными (люди, лидеры, медиа, боты, алгоритмы), опирающимися на данные и сценарио-ориентированными. Они будут не только описывать формирование и эволюцию мнений, но и служить площадкой для «what-if»-анализа мер воздействия на наш сложный коммуникационный мир. Стремительная эволюция технологий фактически превращает динамику общественного мнения в задачу изучения сложных систем на стыке социальных и компьютерных наук. Расширяя базовые модели лидерами мнений, быстрыми сетями и алгоритмической медиaцией, исследователи надеются прояснить, как направлять формирование общественных настроений в желательное русло в условиях непрерывных технологических и социальных преобразований.