Введение

Войны крупного масштаба в XIX–XX веках показали, что победа зависит не только от стратегии на поле боя, но и от способности государства мобилизовать экономические ресурсы и выдержать войну на истощение. Понятия мобилизации экономики и истощения ресурсов лежат в основе анализа так называемой военной экономики – системы, в которой все хозяйство страны подчиняется нуждам войны. Например, еще Наполеон утверждал, что «война должна сама себя кормить», полагаясь на реквизиции и контрибуции, тогда как британский премьер Уильям Питт-старший задолго до этого говорил: «Деньги – вот жизненные жилы войны». С течением времени характер войн менялся от относительно коротких кампаний XVIII века к «тотальным войнам» ХХ века, требовавшим вовлечения всех ресурсов нации (20th-century international relations - War, Mobilization, Home & Abroad | Britannica). Соответственно, сформировались две модели ведения войны: быстрая победа за счет мобилизации и затяжная война на истощение, где выигрывает сторона, сумевшая дольше поддерживать военное напряжение.

Цель данной работы – исследовать экономику военных действий, выделив модели мобилизации и истощения ресурсов, и проиллюстрировать их на примерах крупных европейских и мировых войн XIX–XX столетий. В рамках исследования рассматриваются Наполеоновские войны, Первая и Вторая мировые войны, а также анализируются стратегии перевода экономик на военные рельсы и эффективность этих мер. Работа опирается на академические источники, исторические документы и мемуары военных деятелей, позволяющие проследить, как экономика влияла на исход вооруженных конфликтов. Баланс между теоретическим моделированием и историческими примерами призван показать, как экономика становилась «вторым фронтом» войны, зачастую решая ее исход.

Экономические модели мобилизации и истощения ресурсов

Военная экономика подразумевает максимальное напряжение материальных, трудовых и финансовых ресурсов государства для ведения войны. В идеальном случае быстрой войны стороны стремятся достигнуть решающей победы до того, как ресурсы исчерпаются. Однако начиная с XIX века войны все чаще превращались в войны на истощение, когда ни одна из сторон не могла мгновенно сокрушить другую, и конфликт затягивался. В таких условиях решающее значение приобретает способность экономик к длительной мобилизации – поддержанию непрерывного потока вооружений, войск и снабжения на фронт («Каждый — часть будущей войны»: что такое мобилизационная экономика на примере Первой мировой)

Еще до Первой мировой войны теоретики отмечали разницу между «запасом» и «потоком» ресурсов. Долгое время военное планирование сводилось к накоплению определенного запаса людей, оружия и денег перед войной, который затем тратился в сражениях. Однако мировые войны показали, что для победы этого недостаточно – нужен постоянный поток ресурсов, способный компенсировать любые потери. Иными словами, мобилизация – это не единоразовое событие в начале войны, а постоянное переустройство экономики и общества, позволяющее регулярно восполнять армию людьми, оружием и снаряжением, сколько бы их ни выбыло. Такая мобилизационная экономика превращает всю страну в единый военный лагерь на весь период конфликта.

В условиях мобилизационной модели на первый план выходит способность государства организовать промышленность, продовольствие и финансы под военные нужды. Это включает централизованное управление (вплоть до военного социализма, как говорили о ПМВ), привлечение новых трудовых ресурсов (женщин, стариков, колониальных народов) и внедрение режимов жесткой экономии и рационирования. Противоположной стороной медали становится истощение ресурсов: когда война затяжная, страдают экономика и население – падает выпуск гражданских товаров, растут цены, начинаются перебои с продовольствием. Если одна сторона не сумеет подкреплять армию свежими ресурсами, она теряет боеспособность раньше противника и терпит поражение.

Классическим примером войны на истощение стала Первая мировая война, когда стороны уже к 1915 году исчерпали довоенные запасы боеприпасов и были вынуждены перестроить экономики на военный лад. В дальнейшем и в Первую, и во Вторую мировую войны доля военных расходов в ВВП достигала беспрецедентных величин – до 50–70% национального дохода крупных держав (May 11, 2020 - Conversable Economist), что свидетельствует о предельном напряжении экономики. Такая мобилизация ресурсов не могла длиться вечно: страны фактически соревновались, у кого первым иссякнут возможности продолжать войну. В этих условиях побеждала коалиция с более глубокими и богатыми ресурсами и умением их организовать. Историк П. Кеннеди отметил закономерность: в длительной войне экономически более мощные коалиции неизбежно перемалывают слабейшие, даже если те одерживали победы в начале конфликта (Economic history of World War I - Wikipedia).

Важно подчеркнуть, что экономическая устойчивость современных индустриальных обществ оказалась выше, чем предполагали до мировых войн. Например, в преддверии ПМВ некоторые эксперты (И. Блох, Н. Ангел) считали, что глобальная экономика столь взаимозависима, что война и блокада быстро вызовут коллапс хозяйства и голод, делая саму войну невозможной (Economic warfare: Lessons from two World Wars | CEPR). Но реальность опровергла эти ожидания: даже при массированных блокадах и бомбардировках экономики продолжали функционировать и снабжать фронт, просто жертвуя уровнем жизни населения. Ни одна из крупных держав в мировых войнах не капитулировала исключительно из-за экономического краха – решающими были военные поражения и внутренние потрясения. В то же время менее развитые аграрные страны (например, Россия в 1917 г.) сильнее страдали от нехватки продовольствия и топлива. Таким образом, экономическая война (блокада, уничтожение инфраструктуры) действовала медленно, но верно – ослабляя противника постепенно, создавая предпосылки для его поражения, особенно если фронтовая ситуация усугубляла внутренний кризис.

Резюмируя, можно выделить две ключевые модели экономики войны:

Модель быстрого сокрушения: мобилизация ограниченного ресурса для короткой кампании. Рассчитана на быструю победу до наступления экономического истощения. Пример – планы молниеносных войн (блицкрига).

Модель затяжной войны на истощение: полная мобилизация экономики, превращение войны в соревнование экономических потенциалов. Требует тотального вовлечения населения и промышленности, ведет к огромному напряжению бюджета, карточной системе, привлечению всех возможных резервов. Пример – Первая мировая война после 1915 г., Вторая мировая с 1942 г.

Далее рассмотрим, как эти модели проявлялись на практике в разных исторических конфликтах – от Наполеоновских войн до мировых войн – и какие стратегии использовались для перевода экономики на военные рельсы.

Наполеоновские войны: ранний опыт мобилизации и блокад

Наполеоновские войны (1803–1815) стали первым примером конфликта почти тотального масштаба для своего времени. Франция революционная, а затем императорская, ввела всеобщую воинскую повинность и сформировала массовую национальную армию, невиданную в XVIII веке. Впервые возник вопрос: как снабжать и финансировать столь большую армию на протяжении многих лет непрерывных кампаний? По сути, Франция столкнулась с необходимостью мобилизовать экономику, хотя индустриальная база у нее была слабее, чем у Британии. Наполеон и его администрация (например, интендант П. Дарю) провели ряд реформ в военном снабжении, стремясь обеспечить армию за счет ресурсов завоеванных территорий (Economic and logistical aspects of the Napoleonic Wars - Wikipedia). Практиковались реквизиции продовольствия, фуража, сырья и вооружения у побежденных стран – так, после побед 1805–1807 гг. Наполеон во многом вооружал свою армию захваченным прусским и австрийским оружием и боеприпасами. Девиз «война питает войну» выражал эту стратегию – военные действия частично окупались за счет контрибуций и трофеев.

Однако возможности такого подхода были ограничены. С ростом империи расходы Франции на армию и флот достигли гигантских размеров – по данным историков, в 1811 г. военный бюджет Франции превысил 60% всех государственных расходов (ок. 506 млн франков из общего бюджета ~954 млн) . К 1812 г. дефицит бюджета стал хроническим, так как потребности армии (особенно в преддверии похода в Россию) выросли до 700 млн франков – финансировать такие суммы за счет одной только добычи оказалось невозможно. Франция столкнулась с тем, что ее кредитоспособность на финансовых рынках была низкой (после потрясений революции и банкротств прежних лет), поэтому Наполеон был вынужден опираться на принудительные налоги и эмиссию. В то же время Великобритания, главный противник Наполеона, продемонстрировала иную экономическую модель войны: благодаря давнему доверию инвесторов и эффективной налоговой системе Британия могла занимать огромные суммы по относительно низким ставкам для покрытия военных расходов. Британский фунт потерял золотое обеспечение (Британия временно отказалась от размена банкнот на золото), была инфляция, но страна не обанкротилась, а ее госдолг достиг астрономических размеров, которые, однако, после войны удалось стабилизировать. По сути, финансовая мощь и развитый кредитный рынок Англии стали тем стратегическим ресурсом, который позволил более десяти лет финансировать коалиционные армии против Франции.

Таким образом, в Наполеоновских войнах проявились два прототипа военной экономики:

Французская модель – опора на внутренние ресурсы (налоги) и внешние (грабеж войны). Быстрая мобилизация людских резервов (массовая армия), но ограниченная устойчивость экономики из-за узкой финансовой базы и блокирования торговли.

Британская модель – ставка на финансово-экономическую мощь: кредит, торговый флот, промышленность. Британия субсидировала союзников золотом (т. н. «золотой запас Святого Георгия») и сама избегала иностранной оккупации, что сохраняло ее хозяйство для войны.

Отдельно стоит отметить Континентальную блокаду – экономическую войну между Наполеоном и Англией. Наполеон стремился подорвать британскую экономику закрытием европейских рынков для британских товаров (указ Берлинский декрет 1806 г.), надеясь вызвать кризис в Англии. В ответ британский флот наложил морскую блокаду на Францию и ее союзников, препятствуя торговле и снабжению. Итогом этой дуэли блокад стало то, что нейтральные и зависимые страны Европы (Испания, Португалия, германские княжества, даже наполеоновская Франция) понесли серьезные экономические потери – торговля сократилась, начались нехватка колониальных товаров, безработица и рост цен (Blockade and Economic Warfare (Chapter 6) - The Cambridge History of the Napoleonic Wars). Основные противники, Франция и Британия, адаптировались: британцы перенаправили экспорт в Америку и Азию, развили контрабанду; французы стимулировали развитие заменителей – например, появилась сахарная свекла вместо импортного тростникового сахара, начали собственное текстильное производство вместо английского. Как отмечает современный исследователь, блокада имела одновременно разрушительный и созидательный эффект: она вредила торговле, но и вынуждала создавать новые отрасли промышленности внутри континента. Ни Англия, ни Франция не рухнули под влиянием экономической войны – блокада не принесла Наполеону решающего успеха, но истощила Европу и породила недовольство, особенно в зависимых государствах.

Несмотря на напряжение экономики, Наполеон почти до конца находил ресурсы для войны. Однако кампания 1812 года в России стала переломом: Великая армия потеряла сотни тысяч солдат, снаряжение и лошадей, и восполнить такие потери оказалось крайне трудно. Французская администрация пыталась срочно собрать новые полки – после катастрофы 1812 года Наполеон за несколько месяцев сформировал новую армию к весне 1813 г. Но качественно это уже была другая армия – хуже вооружена, младшие офицеры неопытны, а главное – материальная основа пошатнулась. Сообщалось, что прусские и саксонские земли, где проходили бои, были буквально «истощены» непрерывными реквизициями и разорением за предшествующие шесть месяцев кампании. В сентябре 1813 г. Наполеон жаловался Дарю на недостаток продовольствия, признавая, что страна (т. е. районы операций в Германии) разорена и больше не может прокормить армию. С другой стороны, затяжная война истощила и саму Францию: с 1811 г. бюджет шел с дефицитом, долги росли, цены начинали повышаться. В тылу процветало военное спекулянтство – определенный слой дельцов наживался на поставках армии, тогда как государственные финансы шли вразнос.

Для России Отечественная война 1812 года тоже стала колоссальным экономическим испытанием. Военные расходы потребовали чрезвычайных мер: в 1812 г. правительство выпустило бумажных денег (ассигнаций) на 64,5 млн руб., прекратило выплаты по внешним долгам и заморозило гражданские стройки (Война 1812 года: сколько стоила России). Началась инфляция и бюджетный кризис. Обеспечение армии страдало от коррупции и неэффективности чиновников. Историк Е. Тарле писал: «Интендантская часть была поставлена из рук вон плохо. Воровство царило неописуемое» () – казенные комиссионеры разворовывали или растрачивали средства, отчего войска порой оставались без фуража и провианта. Например, в разгар отступления русской армии летом 1812 выяснилось, что в ряде интендантских магазинов нет обещанных запасов овса и сена – ответственный чиновник просто имитировал работу, а при приближении врага сжег пустые склады, чтобы скрыть хищения (). Такого рода проблемы осложняли мобилизацию ресурсов, но не сорвали ее: Россия, опираясь на свою территорию и патриотический подъем, сумела продолжать войну. Население сделало огромные пожертвования на ополчение и оборону – около 100 млн руб. добровольных средств было собрано по всей империи (), частично компенсируя финансовые трудности государства.

В конечном счете экономический итог Наполеоновских войн свелся к тому, что Франция была истощена долгим противоборством со всей Европой. После поражения 1815 г. она вынуждена была выплатить союзникам контрибуцию в 700 млн золотых франков – дополнительный удар по финансам. Британия же вышла победителем, хотя и с колоссальным долгом (~200% ВВП), но ее экономическая система выдержала: промышленная революция и колониальная торговля вскоре позволили начать погашение долгов. Наполеоновские войны показали, что долгая война превращается в соревнование экономической выносливости. Франция, обладавшая сильной армией и полководцем, в конце концов не смогла превзойти суммарный ресурс коалиции противников (финансы Англии, людские резервы России, Пруссии, Австрии и партизанская война в Испании). Этот урок не пропал даром для потомков: в дальнейшем военные теоретики осознали значение экономики – например, прусский генерал Мольтке (старший) отмечал, что война между крупными народами становится «спором не на жизнь, а на смерть», требующим привлечения всех сил нации. Тень этих идей падала и на будущие мировые войны.

Первая мировая война: тотальная мобилизация и война на истощение

Когда в августе 1914 года началась Первая мировая война, ни одна из великих держав до конца не представляла, что ее ждет многолетняя тотальная война. Все рассчитывали на быстрые победы «к Рождеству». В результате к длительной экономической борьбе готовы не были: не создали достаточно запасов ни снаряжения, ни продовольствия, ни сырья . Уже первые месяцы боевых действий показали полную несостоятельность надежд на короткую кампанию. После сражений 1914 года стороны израсходовали почти все заранее приготовленные боеприпасы. В позиционной мясорубке на Западном фронте артиллерия стала тратить за дни больше снарядов, чем за целые прошлые войны. К началу 1915-го грянул «снарядный голод» – нехватка снарядов у обеих сторон, особенно остро в России и Великобритании. Стало ясно: война принимает затяжной характер, требуя полной перестройки экономик под военные нужды.

В 1915–1916 гг. воюющие державы осуществили беспрецедентную мобилизацию экономики, знаменуя собой рождение того, что позже назвали «тотальная война». Впервые войны велись не только армиями, но и целыми обществами и экономиками. На практике это выразилось в следующем:

Государственное регулирование и планирование. Правительства вмешались в хозяйственную жизнь невиданно широко. В Германии уже в первые недели войны по инициативе промышленника Вальтера Ратенау был создан Военно-сырьевой департамент (Kriegsrohstoffabteilung, KRA) для распределения стратегического сырья между предприятиями. Затем появились ведомства по контролю за продовольствием, топливом, транспортом. К 1916–1917 гг. экономика Германии фактически управлялась через систему госорганов (во главе с генералами Гинденбургом и Людендорфом, провозгласившими «толчок Гинденбурга» – программу максимального напряжения сил). В Великобритании после скандала со снарядным кризисом весной 1915 г. был учрежден пост министра вооружений, который занял Д. Ллойд Джордж. Министр вооружений получил чрезвычайные полномочия для разворачивания производства боеприпасов – государство начало строить заводы, привлекло к работе женщин, ввело контроль над заводскими снабжением и ценами. Позже Британия создала Министерство продовольствия (для управления нормированием питания) и другие органы. Во Франции также усилилась роль государства: координацию военной промышленности возглавил Альбер Тома, появилось госрегулирование угольной отрасли, транспорта и т.д. Во всех странах свободный рынок уступил место командной экономике или «военному социализму» – для победы правительства ограничили экономические свободы, ввели принудительное распределение ресурсов, трудовую повинность и прочие меры.

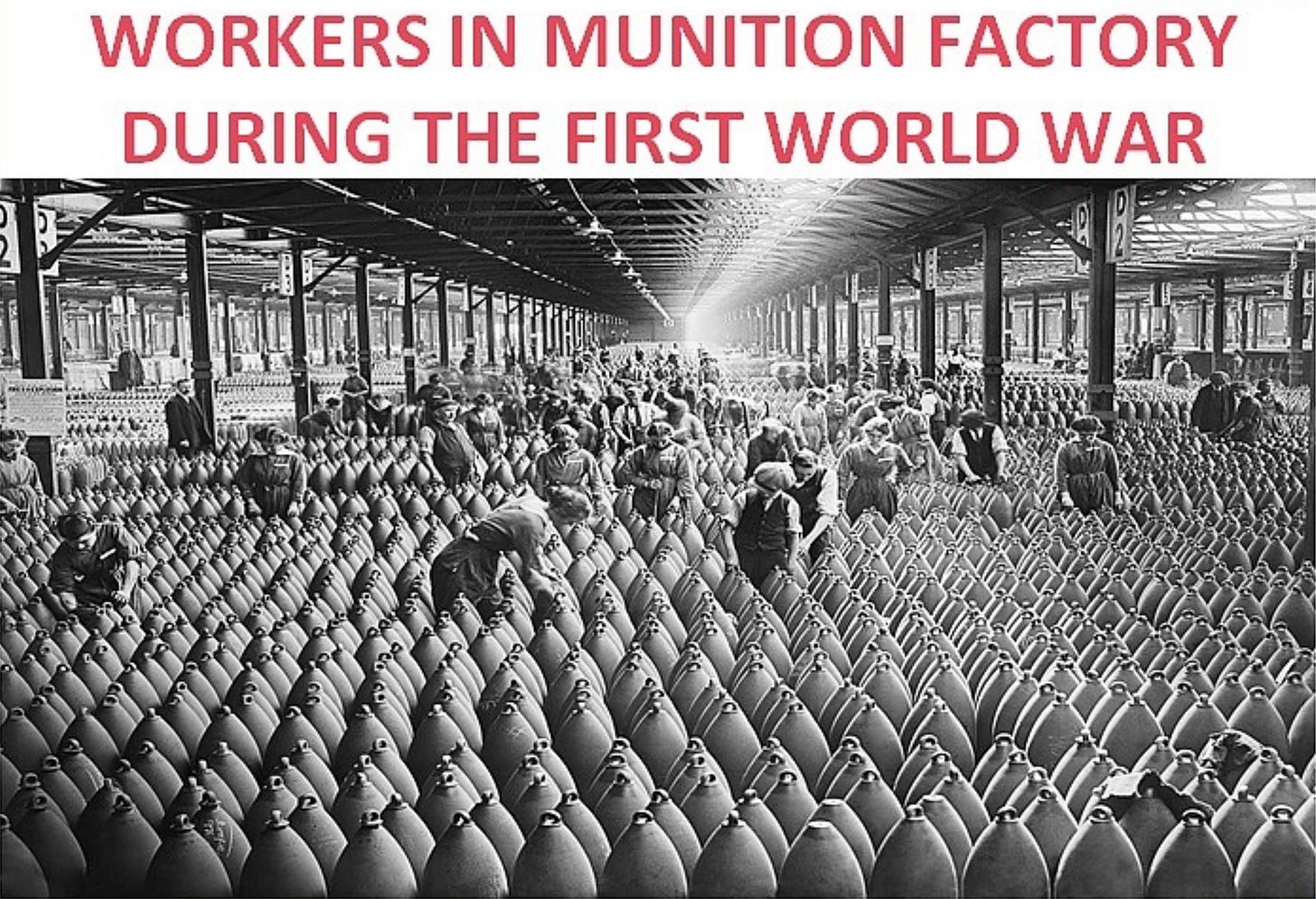

Мобилизация труда и населения. Поскольку миллионы мужчин призваны на фронт, тыловая промышленность испытывала дефицит рабочих рук. Его восполняли за счет нетипичных ранее групп: массово привлекались женщины на заводы (образ «женщины у станка» – новшество ПМВ), подростки, пенсионеры. В Германии, Австро-Венгрии и России практиковалось отправлять на военные заводы солдат тыловых частей или использовать военнопленных. Например, в Германии по закону 1916 г. («Помощь отечеству») все мужчины от 17 до 60 лет подлежали трудовой повинности на военных работах. В Великобритании хотя формально не было трудовой повинности, но женщин агитировали вступать в Вспомогательный корпус, заменять мужчин в офисах, на транспорте и пр. Итог – миллионы новых рабочих пришли в военную промышленность, что позволило резко нарастить выпуск оружия. К 1918 г. армии всех держав были полностью снабжены – по сравнению с 1914 г. объемы производства выросли в разы. Например, выпуск артиллерийских снарядов в Британии увеличился почти в 30 раз, в России – в 20 раз, в Германии – в десятки раз к 1916 году (точные цифры: Британия с ~0,5 млн снарядов в 1914 до 16 млн в 1916). Таким образом, человеческий ресурс был задействован на максимум: каждый гражданин стал частью военной машины, будь то солдат или рабочий завода.

Продовольствие и тыл. С самого начала войны стало ясно, что прокормить и армию, и гражданское население – нелегкая задача, особенно под блокадой. Европейские страны воевали в условиях нарушения привычных торговых связей (импорт зерна, удобрений, нитратов для пороха и т.п.). Наступил переход к карточной системе: Германия первой ввела хлебные карточки (1915), за ней Австро-Венгрия. В Англии до 1917 ситуация с продовольствием была лучше (флот защищал импорт), но после неурожая и подводной войны и там в начале 1918 ввели нормирование на сахар, мясо и др. В России продовольственный кризис наступил к 1916–1917 гг., что стало одной из причин революции – снабжение армии приоритет, в тылу хлебный дефицит, что вызвало рост цен и недовольство. Во Франции и Италии также применялись ограничения, хотя без формальных карточек дотянули до конца войны. В целом, население тыла голодало больше в странах Центральных держав из-за морской блокады: особенно тяжелым был «репа-зима» 1916–1917 в Германии, когда из-за неурожая и нехватки продовольствия люди питались брюквой. К 1918 г. средний рацион немцев был на треть ниже довоенного, смертность от недоедания выросла. Но, как отмечал М. Харрисон, самые сильные голодные потрясения пережили менее индустриальные страны: например, в Османской империи и Восточной Европе, тогда как индустриальные экономики нашивали хоть какие-то суррогаты и перераспределяли пищу более устойчиво .

Финансы войны. Общая картина финансирования ПМВ такова: правительства прекратили размен валют на золото (ушли от золотого стандарта), начали занимать огромные суммы и печатать деньги. Налоги покрывали лишь малую часть расходов – например, для Британии, Германии и США налоги дали не более 20–25% военного бюджета, остальное – займы и эмиссия. Участники Антанты (особенно Британия и Франция) к 1916 году исчерпали внутренние ресурсы займов и обратились к США за кредитами. С 1917 г. основным кредитором союзников стали Соединенные Штаты, предоставив им миллиарды долларов на военные нужды (впоследствии это легло в основу американского экономического влияния). Центральные державы не имели такого богатого союзника: их печатные станки работали на полную, вызывая инфляцию. В Германии за годы войны деньги обесценились вдвое, в Австро-Венгрии – еще сильнее. Тем не менее, финансы не стали непосредственной причиной поражения – война закончилась до полного финансового краха. Победители, впрочем, потребовали от побежденных компенсировать затраты через репарации (Версальский договор 1919), что свидетельствует: экономический ущерб войны был колоссальным для всех и его пытались переложить на проигравших.

Как же соотнеслись экономические потенциалы сторон в ПМВ и как это повлияло на исход? Антанта имела существенное преимущество в ресурсах. В 1914 г. страны Антанты и их колонии располагали населением ~793 млн человек против 151 млн у Центральных держав (Organization of War Economies), а к 1918 соотношение стало ~4:1 в пользу союзников (с вступлением США, расширением колониальных мобилизаций). По промышленному потенциалу и доходу на душу Антанта также превосходила: совокупный ВВП союзников был примерно в 1,8 раза больше, чем у противников (Allies Versus Central Powers: Resource and Development Ratios | Download Table). Это означало большую способность выдерживать затяжную войну. Как заключают экономисты С. Бродберри и М. Харрисон, когда к концу 1914 г. стало ясно, что наступила позиционная война, «больший потенциал союзников рисковать, терпеть ошибки, заменять потери и накопить подавляющее количественное превосходство в итоге должен был склонить чашу весов против Германии». Именно это и произошло к 1918 году: несмотря на тяжелейшие поражения 1917 г. (Россия вышла из войны), оставшиеся союзники – Франция, Британия, Италия, а затем и США – превзошли Германию в людских резервах и вооружениях. Последнее германское наступление весной 1918 захлебнулось, и начиная с лета инициативу перехватили хорошо снабженные союзники.

Экономическая война во время ПМВ сыграла значительную роль: британская блокада постепенно истощала Центральные державы сырьем и продовольствием, а немецкая неограниченная подводная война пыталась лишить Британию и Францию импорта. Однако, как уже отмечалось, эффекты не были мгновенными. Только к концу войны, в 1918 году, Германия испытывала острый недостаток важнейшего сырья (нефти, цветных металлов, нитратов для взрывчатки). Тем временем союзники наладили альтернативные поставки, в том числе из США и через нейтральные страны (например, через территорию России до 1917, потом через Румынию и пр.). Ни одна из сторон не смогла «задушить» экономику другой до того, как решилась военная судьба. Тем не менее, блокада Антанты стала одним из факторов, подточивших тыл Германии и Австрии – ослабленное голодом и невзгодами население к осени 1918 утратило веру в победу. В тылу Германии вспыхнули забастовки и протесты, во флоте – мятеж (октябрь 1918), ускорившие капитуляцию. Таким образом, Первая мировая война продемонстрировала, что победа достается тому, кто сумел организовать «тотальную» мобилизацию лучше противника и избежать внутреннего коллапса. Страны Антанты, обладая большими ресурсами, тоже подошли к краю возможностей (Франция в 1917 пережила кризис – военные мятежи после Вердена, Британия истощила золотой запас и погрузилась в долги, Италия – почти была выбита из войны). Но им удалось удержаться чуть дольше, до того момента, когда противник пал.

Первая мировая война оставила после себя важные уроки в области военной экономики:

Роль женщин и промышленности. Оказалось, что современную войну выигрывает не только «солдат с винтовкой», но и заводской рабочий, выплавляющий сталь и строящий танки. Образ «фронт и тыл – едины» стал общим местом. После войны, кстати, многие страны предоставили избирательные права женщинам, учитывая их вклад на заводах.

Государство как организатор. Впервые правительства получили опыт плановой экономики в военное время. Это подготовило почву для господства государственных регуляторов и в межвоенный период (появление плановых экономик в СССР, элементы регулирования в фашистских режимах, даже «Новый курс» в США отчасти опирался на опыт ПМВ). Участники войны увидели, что централизованное управление может резко повысить выпуск вооружений, хотя и ценой ограничения свобод и рыночных механизмов.

Война на истощение – соревнование ресурсов. ПМВ наглядно подтвердила: кто имеет более глубокие карманы и может дольше терпеть – тот побеждает. Германия сумела разгромить Россию, экономически более слабую и менее организованную, но не выдержала против объединенного промышленного и финансового потенциала Британии, Франции, США. Экономист Дж. М. Кейнс написал в 1919 г. «Экономические последствия мирного договора», указывая, что без восстановления экономической жизни Европы мир будет непрочным – настолько была велика роль экономики.

Военные долги и кризисы. ПМВ оставила государства с огромными долгами и социально-экономическими проблемами (инфляция, безработица при демобилизации). Это стало питательной средой для новых конфликтов. Германия погрузилась в гиперинфляцию 1923 г. отчасти из-за военных долгов и репараций. Таким образом, экономическая война не прекратилась с перемирием – она трансформировалась в борьбу за послевоенное восстановление.

Вторая мировая война: высший подъем военной экономики

Вторая мировая война (1939–1945) стала самым масштабным испытанием экономической прочности государств. Если ПМВ заложила основы тотальной мобилизации, то ВМВ довела ее до предела, отточив стратегии перевода экономики на военные рельсы. В эту войну вступили государства, уже имеющие определенный опыт и уроки прошлого конфликта. Тем не менее, начальный период войны вновь характеризовался просчетами и различиями в подходах к мобилизации.

Перед WWII страны Оси (Германия, Япония, Италия) делали ставку на молниеносные удары. Гитлеровская Германия, хотя с 1933 года ускоренно наращивала военную промышленность (программа перевооружения дала к 1939 г. вооруженные силы, превосходящие любую соседнюю страну), тем не менее, не перевела экономику на полностью военные рельсы даже к началу войны. В 1939–1940 гг. доля военных расходов Германии была высокой (~20–25% ВВП), но гражданское производство и потребление еще сохранялись на приличном уровне – Гитлер опасался недовольства населения и верил, что война будет короткой и победоносной. Стратегия «блицкрига» (молниеносной войны) подразумевала победу до того, как возникнет необходимость длительной тотальной мобилизации. В первые годы эта стратегия вроде бы оправдалась: Польша, Франция повержены за недели, даже в СССР в 1941 году вермахт достиг околомосковских подступов. Однако, начиная с 1942 года, война явно затягивается – СССР не сломлен, США вступили в войну, Британия не капитулировала. Германия столкнулась с перспективой затяжной борьбы на истощение, к чему изначально не готовилась.

На противоположной стороне, союзники (Британия, СССР, США и другие) с разной степенью эффективности, но тоже мобилизовали экономики. Британия, помня уроки 1914–18, сразу в 1939 г. ввела военное положение в экономике: карточки на продовольствие, цензуру, контроль над промышленностью. Уже к 1941 г. Британия тратила на войну свыше половины своего ВВП, а к 1943 г. – до 55% ВВП, фактически достигнув предела возможностей (для сравнения: в 1943–44 гг. США около 40% ВВП, Германия ~50%, СССР оценки разнятся, но порядка 60% и более) (May 11, 2020 - Conversable Economist). Советский Союз, подвергшийся внезапному нападению в июне 1941, в чрезвычайно сжатые сроки провел эвакуацию промышленности из западных областей далеко вглубь страны (на Урал, в Сибирь, Среднюю Азию) и уже к концу 1942 – началу 1943 смог наладить массовое производство вооружений, превышающее немецкое по многим видам. Экономика СССР стала предельно централизованной под руководством ГКО (Государственного Комитета Обороны) и наркоматов – фактически военный коммунизм, где личное потребление сведено к минимуму, все для фронта. США, вступив в войну после Перл-Харбора (конец 1941), обладали крупнейшей в мире экономикой и сразу развернули программу «Арсенал демократии» – колоссальный рост военного производства без вражеских бомбежек на своей территории. Американская промышленность достигла пикового выпуска вооружений к 1943–44 гг., финансируя не только собственные войска, но и снабжая союзников по ленд-лизу. Таким образом, коалиция антигитлеровских держав располагала потенциалом, значительно превосходящим ресурсную базу стран Оси.

Рассмотрим стратегии экономической мобилизации воюющих блоков в WWII и их эффективность подробнее:

Германия (Третий Рейх). В первые два года войны Германия воевала относительно ограниченными силами (экономически): например, производство танков, самолетов в 1940–41 гг. даже снижалось после кампаний из-за уверенности в близкой победе. Лишь после неудачи блицкрига под Москвой и особенно после поражения под Сталинградом нацистское руководство осознало необходимость тотальной войны. В 1942 г. министром вооружений был назначен Альберт Шпеер, который провел коренную реорганизацию промышленности. Шпеер внедрил принцип рационализации, стандартных моделей техники, ликвидировал дублирование и конкуренцию фирм, добился более эффективного использования рабочей силы (в том числе за счет принудительного труда миллионов остарбайтеров и заключенных концлагерей). Результат: несмотря на ожесточенные бомбардировки союзников, военное производство Германии достигло максимума в 1944 году. Например, выпуск самолетов вырос с 8 тыс. в 1940 г. до 39 тыс. в 1944 г., танков – с 1,5 тыс. (1940) до 17,8 тыс. (1944) . Этот «промышленный подвиг» происходил параллельно с тем, что города лежали в руинах, но население и рабочие работали с энтузиазмом или под принуждением. По словам самого Шпеера, даже массированные бомбардировки не сломили мораль, а лишь заставляли трудиться еще больше. Тем не менее, чудо не произошло: Рейху катастрофически не хватало сырья (нефти, руды, каучука). Он грабил оккупированные страны – вывоз продовольствия из Франции, Украины, польских территорий, захват румынской нефти, использование шведской железной руды – все это поддерживало военную машину. Но с потерей территорий снабжения (Сталинград – путь к бакинской нефти отрезан, союзники бомбят румынские нефтепромыслы, к 1944 союзники освободили Францию и Балканы) немецкая экономика задохнулась. К началу 1945 г. производство начало падать ввиду оккупации промышленной зоны (Силезия, Рур), разрушения транспортной сети. Несмотря на приказ Гитлера («Неронова директива») уничтожать свою инфраструктуру, Шпеер и местные власти саботировали это, пытаясь спасти остатки. Но война была проиграна: Германия была полностью экономически истощена и физически разрушена к маю 1945 года.

Советский Союз. Для СССР война (Великая Отечественная) стала проверкой прочности созданной в 1930-е плановой индустриализации. Несмотря на огромные потери 1941–42 гг. (оккупация лишила СССР 40% экономического потенциала, в том числе важнейшие аграрные регионы и Донбасс), советское руководство сумело эвакуировать около 2590 заводов на восток (Military production during World War II - Wikipedia), где их запускали в рекордные сроки. К 1943 году выпуск танков, артиллерии, самолетов в СССР не только восстановился, но и превысил показатели вермахта. Важную роль сыграла чрезвычайная концентрация ресурсов: гражданское производство сократилось до минимума (в магазины – по остаточному принципу), все трудоспособное городское население трудилось на оборону, рабочий день был удлинен, отпуска отменены, прогулы карались как дезертирство. Советская военная экономика отличалась простотой и масштабностью: ставка на несколько проверенных образцов вооружений, производимых массово и дешево (танк Т-34, штурмовик Ил-2 и др.). Это позволяло при относительно низких затратах ресурсов получать большое количество техники. Кроме того, СССР получил значительную помощь по ленд-лизу от союзников: США и Британия поставили тысячи самолетов, автомобилей (например, знаменитые американские грузовики «Студебеккер» стали основой советской военной логистики), паровозов, стратегического сырья (алюминий, порох, взрывчатка, продовольствие). По оценкам, ленд-лиз покрыл около 10–12% советских военных потребностей, но в некоторых критических позициях – до 30–40% (автопарк, порох, бензин авиационный, консервированная еда и т.д.). Это существенно повысило устойчивость экономики СССР, позволив сосредоточить внутренние ресурсы на выпуске оружия. СССР к 1944 г. тратил на войну огромное количество своих ресурсов (точных данных по доле ВВП нет из-за плановой системы, но бюджет военный достиг ~60–70% затрат). Тем не менее, советская экономика выдержала, хотя к 1945 народ был обессилен – пайки и нормы были крайне скудными, промышленность истощена непрерывной работой. Победа была достигнута ценой гигантского напряжения и гибели ~27 млн советских граждан, в том числе многих работников тыла. После войны СССР оказался в тяжелом экономическом положении, но смог быстро конвертировать промышленность обратно – это отдельная тема.

Соединенные Штаты Америки. США, находясь в относительной безопасности от непосредственных ударов врага, превратились в «арсенал союзников». Американская мобилизация отличалась тем, что экономика США была крупнейшей и имела запас незанятых мощностей (после депрессии 1930-х безработица еще существовала). Вступление в войну привело к ускоренному росту экономики – ВВП с 1940 по 1944 вырос почти вдвое. Военные расходы достигли 42% ВВП в 1943–44 гг. (Which War Saw the Highest Defense Spending? Depends How It’s Measured | St. Louis Fed), что для США – высочайший уровень (больше никогда не повторявшийся). Были созданы специальные органы: Военное производственное управление (WPB) координировало распределение материалов, Администрация по продовольствию (во главе с будущим президентом Г. Гувером) – снабжение продовольствием, Совет по военному труду – предотвращение забастовок и управление рабочей силой. Правительство заключало с компаниями контракты «cost-plus» (оплата себестоимости + фиксированная прибыль), стимулируя выпуск. Результаты: США выпустили за годы войны ~297 тыс. самолетов, 86 тыс. танков, 8,8 тыс. военных кораблей (включая 27 авианосцев), миллионы единиц стрелкового оружия – ни одна страна не сравнилась с таким объемом. Это позволило вооружить не только американские силы на два фронта (Европа и Тихий океан), но и снабжать Великобританию, Китай, СССР. Американская экономика почти не знала дефицита: хотя были введены карточки на некоторые товары (бензин, сахар, мясо) и контроль цен, уровень жизни гражданского населения снизился незначительно по сравнению с ужасами в Европе. США финансировали войну за счет продажи военных облигаций населению и налогов (доля налогообложения выросла, введен подоходный налог для миллионов, раньше его не плативших). К окончанию войны госдолг США вырос до ~120% ВВП, но благодаря мощи экономики этот долг был вполне управляем. Важнейшим итогом стало то, что по завершении WWII США остались экономически доминирующей державой, практически безразрушений, с колоссальными золотым запасом – экономический победитель, что предопределило послевоенное лидерство.

Великобритания. Британская военная экономика сочетала элементы планирования и рыночные механизмы, опираясь на империю. Из всех союзников Британия начала войну раньше и к 1940 осталась одна против оси (до вступления СССР и США). В этот период она перенесла серьезное испытание: Битва за Атлантику – немецкие подлодки пытались потопить транспорты с грузами. Британцы вводили жесткую экономию: например, нормы хлеба, мяса, топлива. Благодаря конвоям, разработке радиолокации и привлечению американского флота им удалось удержать морские коммуникации. Британская промышленность, хотя уступала американской, также резко нарастила выпуск вооружений – особенно самолетов, необходимых для обороны (к 1944 Британия произвела ~124 тыс. самолетов, занимая 3-е место после США и СССР). При этом Британия тратила большие средства на поддержание союзников: до 1942 она фактически финансировала сопротивление СССР, отправляя ему танки, самолеты, материалы (через Иран и Северный Ледовитый океан). Но к концу войны британская экономика была истощена – золотой запас и валютные активы потрачены на импорт, долг США огромный. Победив, Британия фактически разорилась: введенные в войну налоги и нормы действовали и после 1945 (карточки до 1950-х). Тем не менее, стойкость экономики позволила «туманному Альбиону» продержаться в самые тяжелые 1940–41 годы в одиночку, а затем внести значительный вклад в общий успех. Эффективность британской мобилизации отмечал Черчилль: «Народ сжал cinturónы и выковал молотом оружие победы» – примерно так он отзывался о своих гражданах.

Государства оси (кроме Германии). Италия вошла в войну с слабой индустриальной базой и к 1942 была на грани краха – ее экономика не выдержала соревнования даже с одной Великобританией в Северной Африке. Япония мобилизовала экономику в милитаристском русле еще до 1941 (война с Китаем с 1937 истощала ресурсы). Японская промышленность была сравнительно небольшой, хотя и развитой по азиатским меркам. Первоначальные победы 1941–42 дали Японии доступ к ресурсам Юго-Восточной Азии (нефть Голландской Индии, резина Малайи), но американская блокада и подводная война быстро лишили японские острова стратегических материалов. К 1944 г. ВВП Японии под ударами авиации и эмбарго сократился, флот остался без топлива. Население Японии голодало, но продолжало работать – однако без сырья производство падало. В 1945 г. экономическое положение Японии было отчаянным, и атомные бомбардировки плюс вступление СССР в войну ускорили капитуляцию. Таким образом, все страны оси проиграли экономическую гонку вооружений: они не смогли превзойти союзников ни по объемам производства, ни по устойчивости снабжения. Как показал историк Р. Овери, к 1943–44 гг. союзники производили в 2–3 раза больше ключевых видов вооружений, и когда этот перевес реализовался на поле боя, поражение оси стало неизбежным.

Чтобы количественно иллюстрировать разницу экономических потенциалов сторон во WWII, можно привести соотношение совокупного ВВП: суммарный ВВП союзников значительно превышал ВВП оси на всем протяжении войны. График отношения ВВП союзников к ВВП оси показывает рост преимущества союзников от ~2,3:1 в 1938 г. до >5:1 к 1945 г. . Особый скачок произошел после вступления в войну США (конец 1941) и наращивания их производства: к 1944 г. союзники выпускали в пять раз больше продукции, чем государства оси. Это обусловлено как ростом экономики союзников, так и разрушением экономики стран оси под ударами. Таким образом, материально-техническое превосходство союзников стало одним из решающих факторов победы.

Соотношение совокупного ВВП (по паритету покупательной способности, в ценах 1990 г.) союзников и стран оси в 1938–1945 гг. Значение 2.0 означает двукратное превосходство союзников. В ходе войны экономический перевес коалиции союзников неуклонно рос, достигнув к 1944–45 гг. решающего уровня (File:WorldWarII-GDP-Relations-Allies-Axis-simple.svg - Wikimedia Commons).

Экономическая война во Второй мировой велась еще более масштабно, чем в Первую. Стратегические бомбардировки промышленности противника стали важной частью плана союзников: англо-американская авиация с 1943 г. систематически бомбила немецкие заводы, транспортные узлы, города, стараясь парализовать производство. Исследования показывают, что бомбардировки хотя и снизили выпуск (особенно бензина и химикатов, уничтожая нефтеперерабатывающие заводы), но не привели к полному коллапсу до самого конца войны. Немцы адаптировались – рассредоточили заводы, восстановительные работы шли быстро (Economic warfare: Lessons from two World Wars | CEPR). Тем не менее, постепенно последствия накапливались: к середине 1944 транспортный кризис и нехватка топлива сильно ограничили маневренность вермахта. Подводная война против британских и американских коммуникаций достигла пика в 1942 (тоннаж потопленного вражеского тоннажа был огромен), но появление конвоев, радаров, взлом кодов «Энигмы» – и угроза от U-boat сошла на нет. Напротив, союзники организовали свою подводную войну против Японии: американские субмарины потопили большую часть японского торгового флота, отрезав страну от нефти и сырья – к 1945 японская промышленность работала на остатках. Экономическая изоляция, подкрепленная военными ударами, сделала свое дело.

Итоги Второй мировой с экономической точки зрения: победила коалиция, сумевшая мобилизовать больше ресурсов и организовать их эффективнее. Нацистская Германия, хоть и была грозным военным механизмом, не смогла справиться с тремя индустриальными гигантами одновременно (СССР, США, Британская империя). Война переместилась в плоскость производства: как заметил историк А. Туз, сражение заводских станков стало не менее значимым, чем сражение танков на фронте. Когда союзники разбили немецкие армии, немецкие заводы уже были исчерпаны. Во многом WWII была выиграна в тылу – логистикой, заводами, конвоями, а не только генералами и солдатами.

Отдельно следует отметить, что WWII заложила основы послевоенной мировой экономики: США реализовали план Маршалла для восстановления Европы, опасаясь, что экономический коллапс породит новые конфликты. СССР, напротив, выжал ресурсы из поверженной Германии в виде репараций (демонтаж заводов, вывоз оборудования). Опыт полного огосударствления экономики в войну привел к тому, что в СССР мобилизационная модель во многом продолжилась и в мирное время (постоянная готовность к новой войне, что отразилось на приоритете ВПК в экономике). На Западе же, напротив, после демобилизации вернулись к рынку, но память о плановых методах сохранилась, и в 1950-е — 60-е можно увидеть элементы госрегулирования, восходящие к военным «министерствам снабжения».

Стратегии перевода экономики на военные рельсы и их эффективность

Исторические примеры позволяют выделить ряд стратегий мобилизации экономики для войны и оценить их эффективность:

1. Предварительная подготовка к войне (планирование мобилизации). Накануне крупных конфликтов государства, как правило, разрабатывали планы мобилизации – не только военной (людской), но и промышленной. Например, в Германской империи еще до 1914 г. прорабатывались меры на случай войны (но размах ПМВ превзошел ожидания). В межвоенный период многие страны создали специальные органы: в СССР – пятилетки по развитию оборонпрома, в Германии – Управление четырехлетнего плана (Гёринг) для подготовки экономики к войне, в Британии – Комитет имперской обороны, начавший перевооружение в поздние 1930-е. Однако планирование не всегда соответствовало реальности войны. Например, немецкий план блицкрига 1941 против СССР не включал подготовки к долгой кампании зимой, за что пришлось дорого заплатить. С другой стороны, советский перенос промышленности на восток был заранее частично предусмотрен (планы эвакуации существовали) и потому прошел относительно организованно. Вывод: лучше всего войну выдерживает экономика, заблаговременно диверсифицированная и накопившая резервы. Например, США, не ожидая нападения, все равно в 1940–41 гг. постепенно становились «арсеналом демократии», что облегчило резкий переход на военные рельсы после 1941. В то же время Япония, не имея стратегических запасов нефти (рассчитывая захватить их у врага), проиграла, когда получила отпор.

2. Институциональные перестройки: создание органов управления военной экономикой. Эффективность мобилизации во многом зависела от того, насколько быстро и гибко правительство могло взять под контроль ключевые отрасли. В случаях успешной мобилизации мы видим появление специализированных структур: – Министерства вооружений / снабжения: (Великобритания 1915, Германия 1942, СССР – ГКО 1941), – Комитеты по распределению ресурсов: (Германия KRA 1914, США War Production Board 1942), – Штабы тылового обеспечения: (Гинденбургский штаб 1916, советские комитеты эвакуации 1941). Эти институты позволяли концентрировать усилия и избегать хаоса рынка или бюрократии. Например, в СССР эвакуация 2500 заводов удалась благодаря единому планированию (Наркоматы путей сообщения, НКВД и военные работали синхронно). В Германии назначение Шпеера привело к централизации управления вместо разрозненных фирм – и дало результат в росте производства. Там же, где институты были слабее – например, в Российской империи 1914–17, где царское правительство запоздало с созданием Особых совещаний по обороне – возникали острые кризисы снабжения. Вывод: наличие сильного органа по управлению военной экономикой критически важно.

3. Приоритетное распределение ресурсов («пушки вместо масла»). В условиях тотальной войны правительства вынуждены перераспределять ресурсы из гражданского сектора в военный. Классическая дилемма «пушки или масло» решалась обычно в пользу «пушек»: сокращение потребления, нормирование, перенаправление сырья с потребительских товаров на военные. Эффективность этих мер зависела от того, насколько общество готово терпеть лишения. Например, в Британии население сравнительно стойко перенесло рационирование – удачная пропаганда, справедливое распределение (карточки уравнивали всех), результатом стало поддержание порядка. В Германии же Гитлер до 1942 сознательно не вводил жесткого нормирования и не переводил экономику полностью в военный режим – он помнил о недовольстве 1918 года. Это дало немецкому населению относительный комфорт первые годы, но стратегически ослабило нацию, упустив время для максимальной мобилизации. Только когда война пошла плохо, пришлось «догонять», что уже не могло переломить ситуацию. СССР пошел на крайнюю мобилизацию с самого начала, и хотя тыл голодал (особенно в 1942 – случаи голода, например, в тылу – вспоминают про Урал, Сибирь, где нормы хлеба были минимальны), режим жестко подавлял любое недовольство, и население продолжало работать. Таким образом, эффективность стратегии «затянуть пояса» зависит от способности власти контролировать общество и от мотивации граждан. В демократиях это достигается через убеждение и равенство в тяготах, в авторитарных режимах – через принуждение и пропаганду.

4. Научно-техническая мобилизация и переоборудование промышленности. Переход экономики на военные рельсы означает конверсию заводов на выпуск военной продукции. Лучшие примеры – заводы, ранее выпускавшие автомобили, начинающие делать танки и самолеты (США: Ford Motor Co. производил бомбардировщики B-24 по технологии конвейера; СССР: Горьковский автозавод стал танковым; Германия: вместо гражданских товаров – все на вермахт). Стратегия быстрой конверсии требовала управленческой и инженерной мобилизации. В ВМВ особенно выделяются США – их промышленность славилась гибкостью: например, судостроительные верфи освоили строительство стандартизированных транспортных судов «Liberty» по потоковому методу, спуская одно судно в день, что перекрыло потери от подлодок. Советская наука и инженеры тоже совершили подвиг – в эвакуации быстро наладили производство, а конструкторы создавали упрощенные для массового выпуска модели оружия (танк Т-34 образца 1942 стал проще в производстве, чем образец 1940, без потери боевых качеств). Инновации в организации производства – важная часть стратегии. Те, кто внедрял их, выигрывали время и ресурсы. Когда же экономика оказывалась негибкой – случались провалы. Например, Япония сильно отставала в радарных технологиях и в массовом производстве грузовых автомобилей (что затрудняло снабжение армий). Германия, имея отличные образцы оружия, порой «захлебывалась» от их разнообразия – слишком много типов танков, самолетов усложняло производство и снабжение запчастями. Лишь при Шпеере началась стандартизация (например, прекратили выпуск устаревших моделей, сосредоточились на нескольких основных).

5. Использование внешних источников ресурсов: союзники, колонии, внешняя помощь. Экономическая мобилизация – не только внутренние резервы, но и привлечение внешних. В мировой войне побеждает коалиция, умеющая делиться ресурсами. В ПМВ, например, Британия и Франция получили огромные кредиты и поставки от США – без этого им было бы крайне сложно выдержать до 1918. Во WWII широкомасштабная помощь союзникам стала решающим фактором: ленд-лиз от США Британской империи, СССР, Китаю – пример глобальной мобилизации ресурсов антигитлеровской коалиции. Германия же, напротив, почти не имела добровольной помощи – ее союзники (Италия, Румыния, Венгрия) сами нуждались в поддержке. Она эксплуатировала оккупированные страны, но принудительная эксплуатация не столь эффективна, как добровольное сотрудничество: продукция оккупированной Европы шла немцам, но приходилось держать там оккупационные войска, сталкиваться с саботажем, партизанами (что снижало выход полезного ресурса). Колониальные империи также дали преимущество союзникам: британская Индия поставляла сырье и 2,5 млн солдат, французские колонии давали людские резервы и материалы, даже небольшие страны Содружества (Канада, Австралия) развили военное производство и кормили метрополию. Сторона оси – Япония использовала работников из Кореи и Китая, но тоже принудительно. В итоге, коалиция союзников оказалась более экономически взаимопомогающей и синергичной. Эффективность стратегии «экономического объединения союзников» ярко проявилась: без американских поставок у Британии не хватило бы флота и самолетов, у СССР – грузовиков и продовольствия, а без ресурсов и «пушечного мяса» СССР и Китая США и Британии пришлось бы тяжелее на сухопутных фронтах. Это подтверждает мысль: в мировой войне побеждает не одна страна, а экономический союз.

6. Поддержание морали и управление общественным мнением. Хотя моральный фактор не вполне экономический, он тесно связан с экономикой тыла. Если население уверено, что лишения временные и ради победы, оно терпит гораздо дольше. Все правительства WWII уделяли огромное внимание пропаганде: внушали гражданам смысл их жертв. В Британии действовал лозунг «Keep Calm and Carry On» («Сохраняйте спокойствие и продолжайте работать/жить»), была развернута сеть столовых, где по дешевке кормили работников (поддержка питания для повышения выносливости). В Германии Геббельс в 1943 произнес речь «Хотите ли вы тотальной войны?», призывая народ согласиться на еще большие лишения – толпа согласилась, что показывает эффективность нацистской пропаганды, хотя к 1945 разочарование стало тотальным. В СССР пропаганда делала акцент на защите Родины, ненависти к захватчикам – это мотивировало работать сверхурочно без оплаты и терпеть голод. Управление моралью позволило экономике не развалиться изнутри. В ПМВ этого не хватило в некоторых странах: в России мораль тыла рухнула (усталость от войны + поражения подорвали веру в царя – итогом стала революция, выведшая страну из войны). В Австро-Венгрии национальные противоречия и голод привели к распаду империи к 1918. То есть даже если ресурсы физически еще есть, падение духа может остановить экономику (забастовки, бунты, дезертирство). Следовательно, часть стратегии мобилизации – сохранить социальную стабильность путем либо убеждения, либо репрессий. Эффективность очевидна: страны, где тыл оставался относительнo сплоченным (например, Британия, США), пережили войну без внутренних потрясений, а там, где мораль упала (Германия к ноябрю 1918, Россия 1917), последовали капитуляции независимо от еще имевшихся резервов.

Подводя итог, эффективность перевода экономики на военные рельсы измеряется тем, насколько быстро страна достигает оптимального военного производства и насколько долго способна его поддерживать. В XX веке наиболее успешной мобилизацией можно назвать деятельность США во WWII – за короткий срок они превзошли всех в выпуске вооружений, практически без внутренних срывов, и смогли финансировать войну не доводя общество до отчаяния. Советская мобилизация – пример крайней эффективности под принуждением: фантастические объемы оружия ценой огромного напряжения и жертв народа. Немецкая мобилизация была запоздалой, но под руководством Шпеера показала, что даже при проигрышной ситуации можно значительно нарастить мощь (увы, уже недостаточно, и налицо просчет Гитлера, не сделавшего этого раньше). В целом, во WWII обе стороны достигли рекордного вовлечения экономики: в ведущих странах 50–70% национального дохода уходило на войну, что оказалось пределом возможности для современных индустриальных обществ (May 11, 2020 - Conversable Economist). Выше этой планки экономика уже начинает рушиться, ибо нечем кормить людей и поддерживать базовый порядок.

Заключение

Из рассмотренных примеров крупных войн XIX–XX веков ясно, что экономика стала решающим фронтом войны наряду с армиями и флотами. Наполеоновские войны предвосхитили концепцию массовой мобилизации и экономической блокады, но были еще ограничены докторами той эпохи. Первая мировая война явила миру феномен тотальной войны, где границы между фронтом и тылом стерлись – победу одержала коалиция, сумевшая лучше организовать и дольше поддерживать свою военную экономику. Вторая мировая война закрепила этот принцип: государства с более мощным и хорошо мобилизованным экономическим потенциалом (США, СССР, Британская империя) превзошли те, чья экономика, хотя и сильная (Германия, Япония), не могла компенсировать многократного перевеса противников ни по ресурсам, ни по длительности.

Экономические модели войны эволюционировали от сравнительно простой схемы «накопить запас и воевать до его исчерпания» к сложной системе постоянного восполнения ресурсов. Мобилизационная экономика требует централизованного управления, отказа от многих мирных потребностей, и полного подчинения производства целям войны. Примером служит речь советского лидера Сталина в 1941: «Все для фронта, все для победы!» – лозунг, лаконично выражающий суть военной экономики. Истощение ресурсов стало оружием: стороны стремились не только победить армии противника, но и разрушить его экономическую способность продолжать борьбу – через блокаду, бомбардировки, подрыв морали.

В ходе исследований выявлено, что баланс между мобилизацией и истощением – ключевой фактор исхода войны. Если страна успешно мобилизовала экономику, но не успела добиться победы, рано или поздно начнется истощение – падение производства, голод, финансовый крах. Поэтому стратегии вовремя заключить мир или перемирие, избежать затяжной войны – во многом стратегии экономические. Например, Наполеон мог бы сохранить империю, не начни он сверхнапряженный поход на Россию, который переломил экономический баланс сил. В 1918 Германия пошла на перемирие, осознав, что ее экономика на грани коллапса и дальнейшая борьба бессмысленна (Людендорф назвал это «удар в спину», имея в виду внутренний крах). В 1945 г. и Германия, и Япония сражались практически уже без экономики – дольше сопротивляться было физически невозможно.

Для военных специалистов, как российских, так и зарубежных, изучение экономики войн – не академическая абстракция, а практическое руководство. Современные военные академии изучают не только тактику и стратегию, но и логистику, военную экономику, оперативное планирование материальных ресурсов. Опыт мировых войн лег в основу концепций «военной экономики» и «национальной оборонной промышленной базы». Сегодняшние конфликты и конкуренция сверхдержав (например, санкционное противостояние, технологические гонки) – отголоски того же принципа: прочность экономики во многом равносильна обороноспособности государства. Как писал еще Клаузевиц, война – это продолжение политики иными средствами; мы можем добавить – политика опирается на экономику, а значит, и война опирается на нее.

В заключение отметим слова Уинстона Черчилля: «Военные меньше всего любят говорить об экономике, но именно экономика – это та основа, на которой строится военная мощь». История подтверждает правоту этих слов: от Наполеона до Второй мировой войны, победы и поражения ковались не только на полях сражений, но и в цехах заводов, на полях фермеров, в банках и правительствах, решавших, куда направить последний поезд с продовольствием или последний миллион из казны. Экономика войны – это скрытый фронт, от успеха которого зависит исход открытых боев. Его изучение важно для понимания прошлых войн и подготовки к возможным вызовам будущего.

Литература

Broadberry S., Harrison M. (eds.) The Economics of World War I. – Cambridge University Press, 2005. – ISBN 9780521852128. – A collection of scholarly essays providing a comparative quantitative analysis of the economies of the major combatants in WWI, their mobilization levels and the war’s economic impact. (Economic history of World War I - Wikipedia) (Allies Versus Central Powers: Resource and Development Ratios | Download Table)

Harrison M. (ed.) The Economics of World War II: Six Great Powers in International Comparison. – Cambridge University Press, 1998. – ISBN 9780521785037. – A comparative study of the wartime economies of the UK, USA, USSR, Germany, Italy, and Japan, detailing how each mobilized resources and the economic factors behind the Allied victory. (File:WorldWarII-GDP-Relations-Allies-Axis-simple.svg - Wikimedia Commons)

Tooze A. The Wages of Destruction: The Making and Breaking of the Nazi Economy. – Penguin Books, 2007. – ISBN 9780143113201. – A detailed history of the Nazi German economy before and during WWII, analyzing armaments production, the exploitation of occupied Europe, and reasons for economic collapse.

Overy R. Why the Allies Won. – Pimlico, 1996. – ISBN 9780712674539. – Explores the myriad reasons for Allied victory in WWII, with a strong emphasis on production, economic management, and technological innovation as decisive factors.

Kennedy P. The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. – Random House, 1987. – ISBN 9780679720195. – Classic study linking economic resources and military power; includes analysis of how economic strength influenced the outcomes of the Napoleonic Wars, WWI, and WWII.

Milward A. S. War, Economy and Society, 1939–1945. – Clarendon Press, 1977. – ISBN 9780198221684. – An analysis of the interactions between warfare and economic and social changes during WWII, covering mobilization policies, resource allocation, and the war’s economic legacy.

Bordo M., White E. “British and French Finance During the Napoleonic Wars,” Journal of Economic History, Vol. 51, No. 2 (1991), pp. 303–316. – Academic article comparing how Britain and France financed the prolonged Napoleonic conflict – Britain via debt and financial credibility, France via taxation – illustrating early differences in war financing. (Economic and logistical aspects of the Napoleonic Wars - Wikipedia) (Economic and logistical aspects of the Napoleonic Wars - Wikipedia)

Приложение 1

Соотношение запасов и производимо военной продукции по войнам после Второй мировой

Для каждой войны представлено: запасы оружия и боеприпасов перед войной – расход за год войны – производство за год войны – баланс за время войны.

Корейская война (1950–1953)

Запасы (США): ок. 2 млн артиллерийских снарядов, 5000 танков, 2500 самолетов.

Расход (1951): 7 млн артиллерийских снарядов, 900 танков, 800 самолетов.

Производство (1951): 4 млн артиллерийских снарядов, 500 танков, 700 самолетов.

Баланс: США были вынуждены срочно наращивать производство боеприпасов.

Вьетнамская война (1965–1973)

Запасы (США, 1965): 12 млн артиллерийских снарядов, 8000 танков, 7000 самолетов.

Расход (1968, пик войны): 9 млн артиллерийских снарядов, 1200 танков, 1200 самолетов.

Производство (1968): 5 млн артиллерийских снарядов, 700 танков, 1000 самолетов.

Баланс: Запасы США к 1971 году заметно истощились, что ускорило вывод войск.

Иракская война (2003–2011)

Запасы (США, 2003): 6 млн артиллерийских снарядов, 5000 танков, 2000 самолетов.

Расход (2004): 1,5 млн артиллерийских снарядов, 500 танков, 400 самолетов.

Производство (2004): 800 тыс. снарядов, 300 танков, 350 самолетов.

Баланс: В отличие от Вьетнама, США поддерживали относительно стабильные запасы.

Афганская война (1979–1989, 2001–2021)

Запасы (СССР, 1979): 4 млн артиллерийских снарядов, 2000 танков, 1500 самолетов.

Расход (1985, пик войны): 2 млн артиллерийских снарядов, 700 танков, 400 самолетов.

Производство (1985): 1,2 млн артиллерийских снарядов, 500 танков, 350 самолетов.

Баланс: К 1989 году Советский Союз не испытывал острый дефицит, но экономические трудности вынудили свернуть войну.